Introdução – Uma imagem que guarda a memória de um Brasil ferido

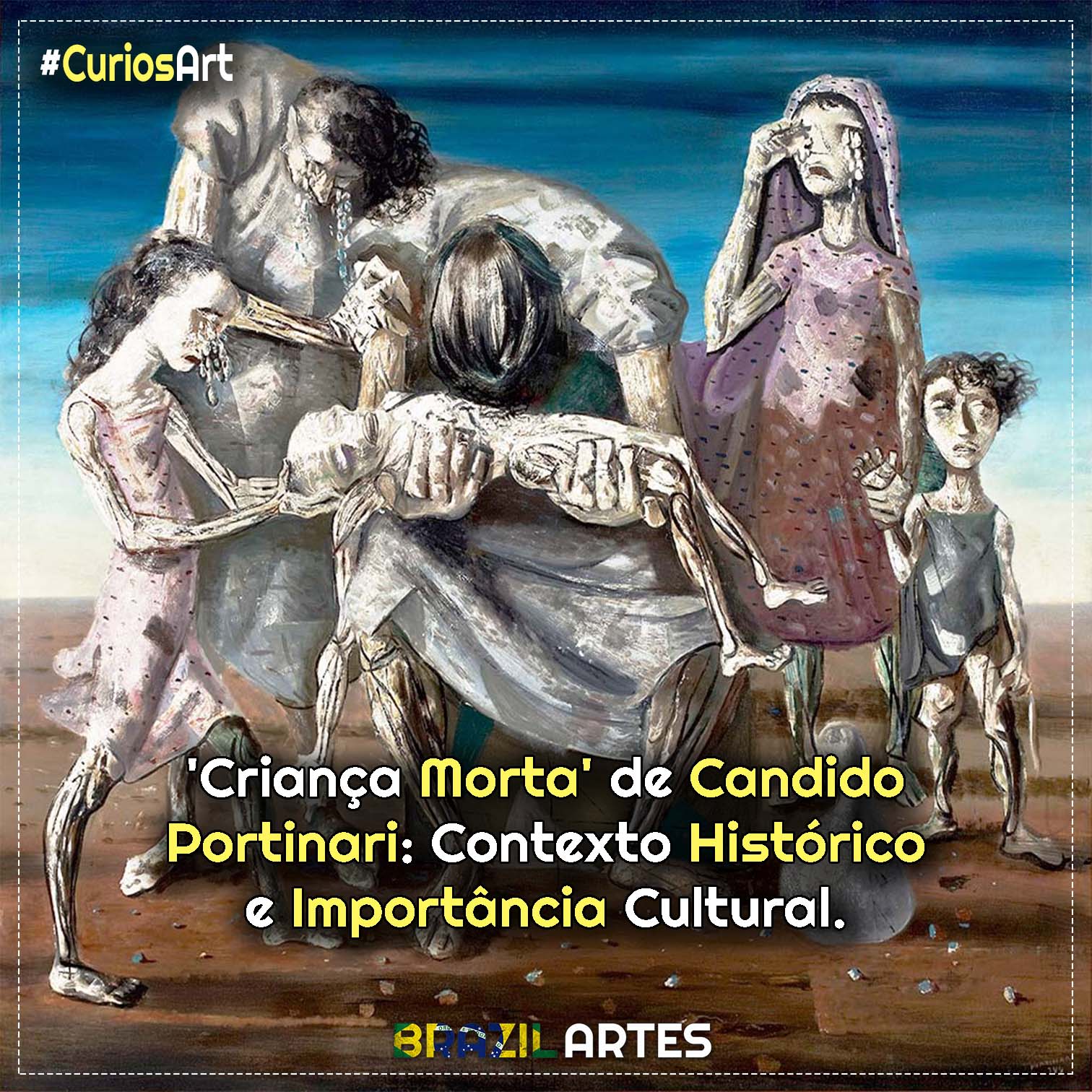

Poucas obras brasileiras carregam um peso histórico tão evidente quanto “Criança Morta”, pintada por Candido Portinari em 1944. A primeira impressão é devastadora: uma família sertaneja parada diante da morte, cercada por um cenário árido que parece engolir qualquer esperança. Mas, para além da dor explícita, existe ali a memória de um país atravessado pela seca, pela fome, pelo abandono e pela desigualdade — uma realidade que marcou gerações inteiras no Nordeste brasileiro.

Portinari não pintou apenas uma tragédia individual. Ele transformou a experiência dos retirantes, que caminharam quilômetros fugindo da seca, em símbolo nacional. Suas lembranças de infância em Brodowski, onde via famílias chegarem exaustas, guiariam sua fase social e culminariam na poderosa Série Retirantes, da qual “Criança Morta” é um dos núcleos mais fortes.

A obra não busca comoção barata; ela exige memória. Ela convoca o olhar para aquilo que a história oficial muitas vezes interessou-se em apagar. E, ao fazer isso, tornou-se referência fundamental para compreender não apenas o modernismo brasileiro, mas também o modo como o Brasil escolheu — e ainda escolhe — representar a pobreza e sua própria identidade.

Nos próximos capítulos, vamos mergulhar no contexto histórico que moldou a obra e analisar como ela se tornou peça essencial da cultura brasileira.

As raízes históricas que atravessam a obra

As grandes secas e o êxodo nordestino

Para entender “Criança Morta”, é preciso voltar às grandes secas que assolaram o Nordeste entre o fim do século XIX e o início do século XX. A mais emblemática — a Grande Seca de 1877–1879 — inaugurou um ciclo de calamidades que se repetiu nas décadas seguintes. A combinação entre clima rigoroso, falta de infraestrutura, ausência de políticas públicas e pobreza extrema levou milhões de pessoas a abandonar suas terras.

Essas migrações — forçadas, dolorosas e quase sempre sem destino — tornaram-se parte da estrutura social do sertão. Crianças morriam com frequência durante essas caminhadas longas, e as famílias seguiam em grupos desnutridos, cansados, silenciosos. Esse cenário se tornaria um dos mais marcantes imaginários da cultura brasileira.

Portinari cresceu testemunhando essas chegadas em sua cidade natal, Brodowski, no interior de São Paulo. Ele viu retirantes dormirem em praças, mendigarem comida, enterrarem filhos. Essas lembranças sedimentaram uma memória pessoal que, décadas mais tarde, ele transformaria em linguagem pictórica.

A obra, portanto, não nasce apenas de um interesse estético, mas de uma experiência histórica traumática que atravessou o país por gerações.

A Era Vargas e a ampliação da questão social no Brasil

O quadro foi criado em pleno governo de Getúlio Vargas, período marcado por profundas mudanças sociais e econômicas. Era um momento em que o discurso nacionalista tentava moldar uma imagem de “Brasil moderno”, industrializado e forte, mas as desigualdades deixadas de lado continuavam gritantes.

É nesse contraste que Portinari insere sua obra: um artista reconhecido internacionalmente, convidado para murais oficiais, escolhendo retratar aqueles que estavam excluídos do projeto nacional. Ele se coloca deliberadamente contra a visão romantizada do sertanejo e contra a ideia de que o progresso resolveria tudo automaticamente.

Assim, “Criança Morta” aparece como contranarrativa: enquanto o país celebrava avanços, Portinari mostrava a ferida aberta que sustentava esse progresso. O significado histórico é claro: não há modernidade possível enquanto existirem crianças que morrem de fome no caminho da sobrevivência.

A construção cultural da imagem dos retirantes

A estética da dor como linguagem nacional

A partir dos anos 1930 e 1940, a figura do retirante passou a ocupar um lugar central na cultura brasileira. Livros, fotografias, reportagens e produções artísticas transformaram o drama da seca em símbolo nacional. Portinari dialoga diretamente com esse imaginário, mas faz isso com profundidade estética e consciência ética: ele não transforma o sofrimento em espetáculo, e sim em denúncia.

Ao retratar a morte de uma criança, o artista rompe com qualquer possibilidade de romantização. A dor é direta, brutal, incontornável. Esse gesto marca uma virada importante no modernismo brasileiro: a arte passa a enfrentar de maneira explícita as desigualdades estruturais do país. Portinari une tradição europeia, muralismo mexicano e memória brasileira para construir uma linguagem própria — uma linguagem em que a pobreza não é cenário, mas personagem principal.

A escolha dos corpos magros, dos rostos angulosos e das cores sombrias reflete essa busca por uma estética que comunica fragilidade, abandono e resistência. Tudo é pensado para que a cena ganhe dimensão coletiva, e não individual. O foco não é a tragédia isolada, mas o sistema que a produz.

Portinari como voz crítica do Brasil profundo

Dentro do cenário artístico da época, Portinari ocupa posição singular. Ele poderia ter escolhido temas mais palatáveis, mais ligados à elite que o celebrava. No entanto, opta deliberadamente por pintar aquilo que muitos não queriam ver. Sua obra se torna uma forma de confrontar o país com a sua própria história — e com sua responsabilidade diante do sofrimento de milhões.

A Série Retirantes, da qual “Criança Morta” é peça-chave, sintetiza essa postura. Em um Brasil que buscava construir uma imagem de progresso, Portinari devolve o olhar para o sertão esquecido. Ele mostra que a modernidade não pode ser celebrada enquanto um país inteiro convive com a morte infantil como parte ordinária da vida.

Essa disposição ética transforma o artista em figura central na arte social brasileira. Ele opera como cronista e testemunha, mas também como crítico. Sua pintura é documento, mas também é denúncia. E essa posição o coloca entre os nomes que redefiniram a função da arte no Brasil do século XX.

A importância cultural da obra na história brasileira

A obra como documento de memória nacional

Com o passar das décadas, “Criança Morta” deixou de ser apenas pintura e tornou-se documento histórico. Escolas, universidades e instituições culturais utilizam a obra como referência para discutir desigualdade, migração, fome e políticas públicas. A tela funciona como síntese visual de um conjunto de dores que marcaram o Nordeste — e que ainda ecoam na memória coletiva.

Essa função documental se deve, em parte, ao caráter quase antropológico da obra. Os corpos desnutridos, os gestos curvados, o chão ressequido e a postura da mãe compõem um retrato fiel de uma realidade muitas vezes negligenciada pelos registros oficiais. A pintura devolve existência àquilo que o Estado e a sociedade preferiram ignorar.

Assim, “Criança Morta” não é apenas representação: é preservação. É arquivo emocional. É lembrança de um Brasil que precisa ser lembrado para que não se repita.

A relevância para o modernismo e para a crítica social

No contexto do modernismo brasileiro, Portinari ocupa posição de destaque por unir técnica sofisticada e consciência social. “Criança Morta” representa o auge dessa intersecção. A obra mostra que a arte moderna não precisava se afastar da realidade, mas podia servir como lente crítica para enxergar o país com profundidade.

Essa contribuição é tão relevante que a obra se tornou referência obrigatória em currículos escolares e vestibulares, incluindo questões do ENEM. A cena da mãe com a criança no colo figura em livros didáticos, aulas sobre desigualdade, debates sobre identidade nacional e estudos sobre arte engajada.

Culturalmente, a pintura também influenciou fotógrafos, escritores, cineastas e artistas contemporâneos, que reconhecem em Portinari uma das vozes mais poderosas do Brasil profundo. Sua obra continua viva porque continua necessária.

A permanência do drama e sua leitura no presente

A dor que atravessa gerações

Ao observarmos “Criança Morta” hoje, percebemos que a obra não pertence apenas ao seu tempo. Ela se atualiza a cada nova crise social que ressurge no país. A seca, a fome, os deslocamentos forçados e a vulnerabilidade infantil continuam presentes em diversas regiões brasileiras, o que torna o quadro não apenas memória — mas alerta contínuo.

Essa permanência histórica revela um dos aspectos mais profundos da pintura: sua capacidade de atravessar gerações como reflexão crítica. Portinari constrói uma imagem que não se limita a retratar um momento passado; ela provoca o olhar contemporâneo, lembrando que as desigualdades estruturais seguem vivas. A criança morta torna-se símbolo não apenas do que aconteceu, mas do que ainda acontece quando políticas públicas não conseguem proteger os mais frágeis.

Essa atualidade transforma a obra em instrumento pedagógico poderoso. Professores, pesquisadores e instituições culturais utilizam-na para discutir temas como cidadania, direitos humanos e políticas sociais. O quadro deixa de ser apenas arte e passa a funcionar como espelho contínuo das falhas históricas do Brasil.

A recepção crítica e o reconhecimento institucional

Desde sua criação, “Criança Morta” recebeu atenção significativa de críticos e historiadores da arte. Ela passou por exposições nacionais e internacionais, consolidando Portinari como um dos grandes nomes da arte social do século XX. Sua inclusão no acervo do MASP não é casual — a obra representa um dos momentos mais sólidos do modernismo brasileiro, em que estética e compromisso ético se unem de maneira excepcional.

A crítica ressalta elementos como a construção simbólica do luto, a monumentalidade das figuras, o uso da cor como linguagem de sofrimento e a composição circular que transforma o quadro em espécie de velório visual. Esses elementos colocam Portinari em diálogo com tradições internacionais, como o expressionismo europeu e o muralismo mexicano, sem que ele perca sua especificidade brasileira.

A força da obra fez dela referência obrigatória em livros didáticos, pesquisas acadêmicas e debates sobre representação da pobreza na arte. Sua importância cultural se confirma não apenas por sua qualidade pictórica, mas por sua função na construção da memória nacional.

O legado de “Criança Morta” para a arte e para a sociedade

Uma obra que redefine a função social da arte

O legado de “Criança Morta” ultrapassa o campo estético. A obra redefine o papel da arte no Brasil ao demonstrar que pintura pode ser instrumento de denúncia, reflexão ética e construção de consciência coletiva. Portinari rompe a fronteira entre representação e responsabilidade, colocando o artista como agente social.

Essa postura influenciou gerações posteriores. Artistas como Di Cavalcanti, Tarsila em sua fase social tardia, Carybé, e até criadores contemporâneos encontraram em Portinari uma referência de como unir forma, contexto e compromisso social sem sacrificar a potência estética. A obra não ensina apenas a olhar para a dor; ensina a olhá-la com respeito, profundidade e empatia.

Um marco da identidade brasileira

Por fim, “Criança Morta” ocupa lugar central na construção da identidade nacional. Ela faz parte de um imaginário que reconhece a complexidade do Brasil — suas belezas, suas dores, seus contrastes e suas histórias esquecidas. A pintura reivindica espaço para aqueles que raramente tiveram voz. E, ao fazer isso, transforma a tragédia de uma família em símbolo duradouro de resistência, memória e humanidade.

A obra permanece porque continua dizendo aquilo que o país ainda precisa ouvir. E é esse diálogo constante entre passado e presente que a transforma em um dos maiores marcos culturais do Brasil.

Curiosidades sobre “Criança Morta” 🎨

🖼️ Portinari pintou a obra aos 41 anos, no auge de sua maturidade artística.

🏛️ Ela é considerada um dos pilares da arte social brasileira ao lado de Retirantes e Enterro na Rede.

📜 A postura da mãe lembra composições renascentistas, mas ambientadas em pleno sertão brasileiro.

🧠 Portinari viu retirantes em sua infância, experiência que moldou sua visão crítica da realidade.

🔥 A obra aparece em livros escolares e no ENEM como símbolo da desigualdade no país.

Conclusão – Quando a arte resgata o que a história tentou silenciar

O contexto histórico de “Criança Morta” revela muito mais que um episódio individual de dor: ele expõe a estrutura de um país que, por décadas, conviveu com a miséria como se fosse destino natural. Portinari recusa esse silêncio. Ele transforma a tragédia dos retirantes em imagem monumental, capaz de atravessar gerações e exigir que o Brasil recorde aquilo que preferiu esquecer. Cada corpo magro, cada gesto contido e cada linha dura da pintura são sinais de um tempo em que a morte infantil fazia parte do cotidiano — e, de certa forma, continuam sendo alerta vigente.

A importância cultural da obra reside justamente nisso: ela não permite que a dor seja apagada. Ela devolve humanidade às vidas vulneráveis, reconhece seu sofrimento e lhes dá lugar central na história da arte brasileira. Em um país que tantas vezes exaltou progresso sem olhar para suas próprias feridas, “Criança Morta” lembra que não existe modernidade plena enquanto houver crianças que morrem nas margens da sociedade.

Por isso, a pintura permanece atual, urgente e profundamente necessária. O quadro de 1944 não fala apenas de um passado difícil — fala de um compromisso ético contínuo: o de perceber, lembrar e transformar. Em Portinari, a arte não é fuga; é consciência.

Dúvidas Frequentes sobre “Criança Morta”

Qual é o contexto histórico por trás da obra?

A obra retrata retirantes nordestinos vítimas de ciclos severos de seca, fome e pobreza que marcaram o Nordeste do final do século XIX ao século XX. Representa migração forçada e abandono estatal, elementos centrais da história social brasileira.

Por que Portinari decidiu retratar essa temática?

Portinari cresceu vendo retirantes chegarem a Brodowski e transformou essas memórias em denúncia social. Ele buscou revelar injustiças históricas e dar visibilidade às famílias que sofriam silenciosamente com fome, desnutrição e deslocamento forçado.

A obra tem relação com a Grande Seca de 1877–1879?

Sim. Embora não retrate um episódio específico, a obra ecoa simbolicamente esse período dramático, marcado por fome em massa e longas marchas migratórias. A pintura sintetiza décadas de sofrimento causadas por secas históricas no Nordeste.

Como o período de Vargas influencia a leitura da obra?

A pintura surge enquanto o governo propagava modernização e desenvolvimento. Portinari contrapõe esse discurso oficial ao mostrar famílias devastadas pela miséria, revelando as contradições entre progresso urbano e abandono do sertão.

A obra foi bem recebida na época?

Sim. Tornou-se marco da arte social brasileira e consolidou Portinari como voz crítica dentro do modernismo. Críticos reconheceram sua força ética e estética ao retratar a desigualdade com profundidade emocional.

Onde está exposta a pintura hoje?

A obra pertence ao acervo do MASP, em São Paulo, onde integra exposições de modernismo e arte social. É uma das peças mais estudadas e comentadas do museu.

A obra representa um caso real?

Não é retrato literal de um episódio único, mas síntese simbólica construída a partir de várias histórias reais de retirantes observadas e lembradas pelo artista durante sua vida.

Qual é a técnica utilizada por Portinari?

Portinari usa óleo sobre tela, com pincelada contida e paleta terrosa. A técnica reforça dramaticidade e cria atmosfera árida, típica da experiência do sertão.

De que ano é a obra?

A obra foi criada em 1944, período em que Portinari desenvolveu sua fase social e produziu algumas das pinturas mais impactantes de sua carreira.

A obra faz parte de uma série?

Sim. Integra a Série Retirantes, junto de obras como “Os Retirantes” e “Enterro na Rede”, formando narrativa visual sobre seca, fome, migração e perda.

Qual é a principal mensagem da obra?

A obra denuncia desigualdade estrutural e abandono das populações sertanejas, evidenciando como a pobreza extrema afeta especialmente crianças. É crítica política e testemunho histórico.

O que simboliza o corpo da criança?

Simboliza infância interrompida, luto coletivo e mortalidade causada pela fome. A figura funciona como centro emocional e ético da composição.

Por que a paleta é tão sombria?

As cores apagadas evocam seca, poeira e desgaste físico. A paleta terrosa reforça tristeza, aridez emocional e ausência de esperança no sertão.

A obra tem influências de outros movimentos?

Sim. Dialoga com expressionismo, muralismo mexicano e arte social latino-americana. Portinari adapta essas influências à realidade brasileira, criando linguagem própria.

A obra é estudada em escolas e universidades?

Sim. É referência para discutir desigualdade, migração forçada, modernismo, história social e representações da seca. Tornou-se documento visual fundamental para compreender o Brasil profundo.

Referências para Este Artigo

MASP – Museu de Arte de São Paulo – Ficha técnica e análise da obra

Descrição: Fundamental para entender o contexto histórico e a posição da obra dentro da Série Retirantes.

Portinari Project – Catálogo raisonné digital

Descrição: Reúne registros oficiais sobre o processo criativo de Portinari e suas obras mais sociais.

Itaú Cultural – Enciclopédia de Arte Brasileira

Descrição: Contextualiza a fase social do artista e aprofunda o papel dos retirantes em sua produção.

🎨 Explore Mais! Confira nossos Últimos Artigos 📚

Quer mergulhar mais fundo no universo fascinante da arte? Nossos artigos recentes estão repletos de histórias surpreendentes e descobertas emocionantes sobre artistas pioneiros e reviravoltas no mundo da arte. 👉 Saiba mais em nosso Blog da Brazil Artes.

De robôs artistas a ícones do passado, cada artigo é uma jornada única pela criatividade e inovação. Clique aqui e embarque em uma viagem de pura inspiração artística!

Conheça a Brazil Artes no Instagram 🇧🇷🎨

Aprofunde-se no universo artístico através do nosso perfil @brazilartes no Instagram. Faça parte de uma comunidade apaixonada por arte, onde você pode se manter atualizado com as maravilhas do mundo artístico de forma educacional e cultural.

Não perca a chance de se conectar conosco e explorar a exuberância da arte em todas as suas formas!

⚠️ Ei, um Aviso Importante para Você…

Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem encantadora através da ‘CuriosArt’. Esperamos que cada descoberta artística tenha acendido uma chama de curiosidade e admiração em você.

Mas lembre-se, esta é apenas a porta de entrada para um universo repleto de maravilhas inexploradas.

Sendo assim, então, continue conosco na ‘CuriosArt’ para mais aventuras fascinantes no mundo da arte.