Introdução – Um Rosto Anônimo que Parece Carregar o Brasil Inteiro

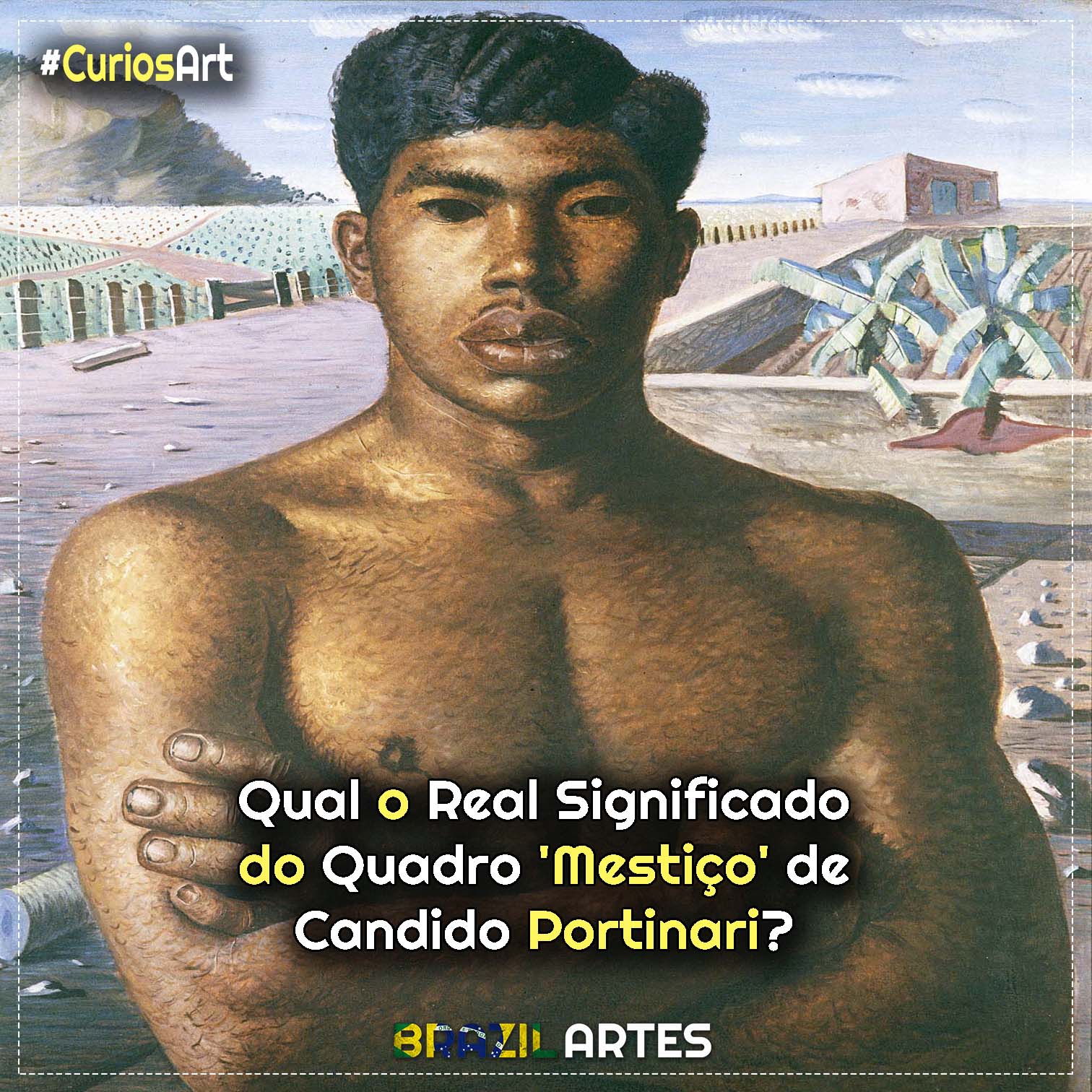

Há quadros que parecem falar mais do que mil discursos. Mestiço (1934), de Candido Portinari, é um deles. À primeira vista, vemos apenas um homem de tronco nu, braços cruzados, expressão séria, diante de uma paisagem de plantação ao fundo. Mas, quanto mais encaramos esse rosto, mais parece que ele devolve o olhar e nos obriga a responder: afinal, quem é esse sujeito?

Portinari pinta esse homem não como detalhe, mas como centro absoluto da tela. Ele ocupa o primeiro plano, larga as linhas do corpo para fora da moldura imaginária e quase bloqueia a paisagem de café atrás dele. Não é um figurante, nem personagem secundário: é um tipo humano que o artista elege como rosto do país, num momento em que o Brasil discutia intensamente a própria identidade.

Em 1934, o governo Vargas falava em povo, em nação, em unidade. Intelectuais modernistas, como Mário de Andrade, buscavam na cultura popular e nas figuras do campo o “verdadeiro Brasil”. É nesse contexto que Portinari, filho de imigrantes e criado entre cafezais, decide colocar um homem mestiço no centro da tela, com dignidade monumental e silêncio carregado de história.

Este artigo busca responder à pergunta do título indo além da superfície: o que, afinal, significa esse quadro? O que esse corpo mestiço simboliza sobre raça, trabalho e identidade nacional? E por que esse rosto anônimo se tornou um dos ícones mais fortes da arte brasileira do século XX?

O que o Quadro Mostra: Um Retrato, um Corpo e um País

A paleta terrosa e a textura: a terra pintada sobre a pele

Ao aproximar visualmente pele e terra, Portinari estabelece uma relação direta entre o corpo mestiço e a própria estrutura material do Brasil. É como se a pintura dissesse, sem palavras, que esse homem não apenas trabalha a terra — ele é parte dela. Seu corpo carrega o mesmo tom, a mesma aspereza e a mesma ancestralidade do solo que sustentou, por séculos, a economia e a vida rural do país.

Essa fusão tem dupla força simbólica. A primeira é histórica: o café foi o motor econômico do Brasil entre os séculos XIX e XX, e a mão de obra negra e mestiça foi o alicerce desse sistema, antes e depois da Abolição. A segunda é identitária: ao pintar a pele como extensão da terra, Portinari sugere que o Brasil nasce justamente dessa mistura — de corpos que trabalham e da paisagem que molda esses corpos.

A escolha por tons terrosos, sem grandes contrastes cromáticos, reforça um clima de solenidade e gravidade. Não há alegria solar, nem luminosidade exagerada. A cor pesa, e esse peso importa: ele dá densidade ao silêncio do personagem e profundidade à cena. A terra não está só atrás; ela está na carne, como memória que não se apaga.

Essa paleta dá ao quadro sua atmosfera única: um mundo onde corpo e ambiente são irmãos, e onde a força do trabalho rural se inscreve na própria superfície da pintura. Ao olhar para esse homem, olhamos também para a história do país — marcada pela mistura, pela dureza e pela resistência.

O silêncio da expressão: dignidade sem submissão

Um dos elementos mais intrigantes de Mestiço é o silêncio absoluto do personagem. Ele não sorri, não pede empatia, não tenta agradar. Sua expressão é firme, direta, autoritária num sentido profundo — não autoritarismo, mas autoridade. A autoridade de quem existe, de quem sabe o próprio peso, de quem não precisa provar nada.

Esse silêncio carrega mais sentido do que um discurso. Ele rompe com a tradição pictórica que historicamente retratou pessoas negras e mestiças em papéis subalternos, caricatos ou folclorizados. Portinari faz o contrário: ele dá ao personagem uma presença que não depende de gestos dramáticos ou emoções explícitas. A força vem da postura, do olhar, da imobilidade densa.

É um silêncio que recusa a servidão, que não se curva, que não performa. Ele não é um trabalhador retratado para exaltar a produtividade da fazenda. Não é símbolo decorativo de uma paisagem bucólica. Ele está ali como sujeito — com corpo, história e peso simbólico.

Essa dignidade silenciosa é parte essencial do significado da obra. Em um Brasil acostumado a invisibilizar e suavizar conflitos raciais, Portinari oferece um retrato onde o mestiço não é apagado, nem romantizado: ele é protagonista, é rosto da nação, é fundamento da identidade coletiva. Seu silêncio não é omissão — é afirmação.

O corpo monumental: a força social transformada em forma

Outro elemento que marca profundamente Mestiço é a monumentalidade do corpo. Embora não seja uma figura gigantesca, Portinari faz com que ela pareça monumental pela forma como ocupa o espaço, bloqueia o fundo e se impõe visualmente.

Os braços cruzados ampliam a sensação de solidez. O tronco largo remete à força de quem trabalha na lavoura. A pele terrosa, com sombras bem distribuídas, cria volume quase escultórico. É como se o artista tivesse esculpido esse homem antes de pintá-lo, dando-lhe peso físico e presença tridimensional.

Essa monumentalidade não é gratuita. Ela transforma o trabalhador — historicamente marginalizado — em símbolo nacional. Não é o herói militar, nem o político, nem o aristocrata que representa o Brasil. É o mestiço, o trabalhador rural, o corpo marcado pela mistura e pela história da terra. É alguém que aparece na arte não para decorar, mas para definir.

Essa escolha estética tem impacto direto no significado da obra: Portinari eleva o homem mestiço ao nível de emblema. Ele passa a ocupar o lugar que, por séculos, foi reservado às elites brancas. Aqui, quem representa o Brasil não é quem governa, mas quem sustenta. Não é quem manda, mas quem trabalha.

A monumentalidade do corpo reescreve visualmente o conceito de povo — e isso, em 1934, é um gesto profundamente político.

A ausência de adereços: o essencial como discurso

Outro aspecto significativo é a ausência total de objetos, adornos ou elementos distrativos. Não há chapéu, ferramentas, sacos de café, casas simples ou qualquer outro item que caracterize diretamente o trabalho rural. Portinari voluntariamente retira tudo que poderia transformar o quadro em narrativa literal.

Ao fazer isso, ele concentra o significado no corpo. O homem é o símbolo. O corpo fala por si. Nada o desvia. Nada o reduz a um papel ou função específica.

Essa ausência reforça a leitura do quadro como síntese. Ele não é uma cena do cotidiano, mas um emblema: o trabalhador mestiço simboliza, ao mesmo tempo, o peso da história e a identidade da nação. Ele é o rosto de um país em processo de definir quem é.

É essa redução ao essencial — homem + terra — que torna o quadro tão poderoso. Tudo que sobra é sentido, história, presença.

O Significado Profundo: Identidade, Raça e Nação

A construção de um “rosto nacional”: o mestiço como síntese do Brasil

Se no primeiro capítulo observamos o corpo, a forma e a materialidade da pintura, agora é possível entrar no território mais delicado — o significado. Mestiço não é apenas um retrato; é um símbolo criado em um momento em que o Brasil buscava uma narrativa para si mesmo. E Portinari coloca uma tese visual na frente do espectador: o rosto do país é mestiço.

Essa escolha não é aleatória nem meramente estética. Nos anos 1930, intelectuais, artistas e políticos apostavam na ideia de que a mistura racial era não apenas uma característica do Brasil, mas sua essência. Para muitos modernistas, a mestiçagem surgia como resposta para a construção de uma identidade nacional que não fosse importada da Europa.

Portinari, que cresceu no interior paulista vendo a vida dura dos trabalhadores rurais, entendeu que ali havia um Brasil profundo que raramente aparecia nas telas. Ao transformar esse homem anônimo em protagonista, ele afirma que o país não se resume às elites urbanas, mas nasce — de fato — dessas figuras que sustentaram sua economia e sua cultura.

Essa é a primeira camada do significado: o mestiço não é mais a periferia da pintura, mas seu centro. Não é adorno; é identidade. Não é símbolo secundário; é fundamento da nação.

A política da imagem: entre valorização e ambiguidade

Mas o significado de Mestiço vai além da representatividade. Ele também carrega a tensão de seu tempo. Em 1934, o governo Vargas impulsionava um discurso de unidade nacional que muitas vezes romantizava a mestiçagem. A ideia de “povo brasileiro” era exaltada, mas frequentemente de forma simplificada, apagando desigualdades e conflitos raciais reais.

Portinari participa desse clima — mas também o tensiona.

Ao mesmo tempo em que exalta o trabalhador mestiço com dignidade e monumentalidade, ele não o transforma em figura idealizada ou docilizada. Não há sorriso, nem suavidade, nem alegria forçada. Há, sim, uma presença forte, séria, sólida. Há alguém que existe por si, não como instrumento do mito da “harmonia racial”.

Essa ambiguidade é o que torna o quadro tão forte para a leitura contemporânea. Ele nasce dentro de um projeto político que buscava unir o país sob o mito da democracia racial, mas a maneira como Portinari compõe o personagem impede que ele seja reduzido a propaganda.

Há ali uma dignidade que não se deixa domesticar.

Um símbolo da mistura — e da dureza da história

O corpo mestiço que Portinari pinta não é apenas símbolo de mistura, mas também de marcador histórico. Ele traz no rosto e na postura a herança de uma trajetória marcada pelo trabalho forçado, pela exploração rural, pelas longas jornadas nos cafezais e pelo peso de uma sociedade que, por séculos, construiu sua riqueza sobre corpos negros e mestiços.

O quadro não mostra a dor explicitamente, mas ela está ali — silenciosa, mas presente. Está na rigidez dos braços cruzados, na seriedade da expressão, na textura pesada da pele, na paisagem organizada e distante atrás dele.

Portinari não pinta sofrimento, mas pinta consequência.

E é justamente essa forma de tratar a história — sem melodrama, mas com densidade — que transforma o quadro em um ícone tão forte. Não se trata de heroísmo fácil, nem de vitimização. Trata-se de existência. De presença que carrega passado, presente e futuro ao mesmo tempo.

O silêncio como discurso: a recusa da caricatura

Uma das grandes forças simbólicas do quadro é o que ele não faz. Portinari não transforma o homem mestiço em figura folclórica, exótica ou pitoresca — algo muito comum em representações de pessoas negras e mestiças até o início do século XX.

Também não o coloca em cena movimentada, trabalhando ou sorrindo para o espectador. Ele o coloca de pé, firme, imóvel, encarando o mundo. É quase uma estátua viva.

Esse silêncio é uma recusa — recusa da caricatura, recusa da subordinação, recusa da leitura fácil. O personagem não se oferece ao espectador; ele se impõe.

E esse é um dos significados mais profundos do quadro:

Portinari devolve humanidade, complexidade e protagonismo a um corpo historicamente representado como suporte — e não como sujeito.

O mestiço como espelho: o Brasil que se queria e o Brasil que se é

Por fim, Mestiço também funciona como um espelho duplo:

- Ele mostra o Brasil que se queria — uma nação unida pela mestiçagem, forte, trabalhadora, orgulhosa de suas raízes.

- Mas também revela o Brasil que se é — um país marcado por desigualdades históricas, tensões raciais profundas e uma narrativa nacional que muitas vezes tentou esconder essas feridas sob discursos de harmonia.

O quadro carrega, ao mesmo tempo, afirmação e questionamento. Ele celebra o rosto mestiço como rosto do Brasil, mas também nos lembra do peso que esse rosto teve que suportar para se tornar símbolo.

Mestiço não oferece respostas. Ele oferece presença.

E, nessa presença, revela tudo o que o Brasil foi, é e tenta ser.

Portinari, Modernismo e o Povo: Por que Escolher Esse Rosto?

O modernismo brasileiro e a busca pelo “verdadeiro Brasil”

Para compreender a escolha de Portinari em Mestiço, é preciso olhar além da pintura e enxergar o movimento cultural que atravessava o Brasil nos anos 1930. O modernismo já não era mais apenas uma ruptura estética, como em 1922; ele caminhava agora para um projeto nacional. Era a fase em que intelectuais e artistas buscavam responder: qual é o rosto do Brasil?

Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos — todos procuravam, cada um a seu modo, uma identidade genuinamente brasileira. O país passava por industrialização, migrações internas, tensões sociais e uma tentativa do governo Vargas de construir uma narrativa de unidade nacional.

Nesse contexto, o “povo” deixou de ser tema periférico e passou a ocupar o centro da imaginação artística. Não como ideal exótico, mas como força real do Brasil.

É nesse ambiente que a figura do trabalhador mestiço, pintado com dignidade monumental, torna-se resposta visual às perguntas do período.

Portinari não está apenas pintando um homem — está respondendo a um país inteiro.

A infância nos cafezais: Portinari fala do que viveu

Diferente de muitos artistas modernistas que pintaram o “Brasil profundo” a partir de uma visão distante e intelectualizada, Portinari viveu na pele o mundo que representou. Ele nasceu em 1903, em Brodowski, interior de São Paulo, em meio a plantações de café. Cresceu vendo trabalhadores rurais, muitos deles negros e mestiços, sustentando a economia local em condições duras.

Esse contato direto deixa marcas permanentes na sua obra. Quando ele pinta Mestiço, ele não inventa um tipo humano — ele evoca uma memória viva. A postura, o corpo, o silêncio do personagem fazem parte de lembranças que Portinari carregava desde a infância.

Essa autenticidade dá ao quadro uma densidade difícil de reproduzir. O pintor não está “imaginando” o Brasil: ele o conhece de dentro.

Mestiço nasce dessa intimidade com a terra, com o trabalho e com a realidade social que moldou sua infância.

Por isso o quadro não é romantizado, nem idealizado.

É verdadeiro.

É vivido.

E também é observado de perto.

A ascensão política do povo: arte, Estado e identidade nacional

Em 1934, o Brasil vivia um momento em que o Estado buscava se aproximar da ideia de “povo”. O governo Vargas investia numa política cultural que exaltava trabalhadores, camponeses e figuras populares. O objetivo era criar uma imagem de unidade nacional, ainda que muitas vezes essa unidade servisse mais ao discurso político do que às desigualdades reais do país.

Portinari se insere nesse cenário com uma sensibilidade própria. Ele se aproxima do projeto do Estado — muralismo, obras públicas, temas nacionais — mas não se torna porta-voz dócil do governo. Ele mantém uma visão crítica, mostrando o povo com dignidade, mas também com dureza, peso e humanidade.

Mestiço dialoga com esse ambiente ideológico, mas também escapa dele.

O quadro tem monumentalidade estatal, mas tem silêncio humano.

Tem símbolo nacional, mas tem corpo real.

Tem brasilidade, mas não tem propaganda.

É justamente essa tensão entre o político e o humano que torna a obra tão rica para a leitura contemporânea.

Entre o academicismo e o modernismo: a síntese visual de Portinari

Outro aspecto essencial para entender Mestiço é a maneira como Portinari funde diferentes correntes artísticas. Ele não é um modernista radical como os primeiros da década de 1920, nem um acadêmico preso às regras clássicas. Ao contrário, ele desenvolve uma síntese própria:

- monumentalidade inspirada em muralistas mexicanos, como Orozco e Rivera;

- volumes sólidos herdados do realismo;

- paleta terrosa e composição contida, próxima de uma pintura quase escultórica;

- foco no trabalhador, típico de movimentos internacionais de arte social.

Essa fusão faz Mestiço ter um poder visual que ultrapassa fronteiras estilísticas. Ele é moderno sem depender do experimentalismo formal, e tradicional sem perder vigor crítico.

É uma obra que se sustenta não por rupturas, mas por profundidade.

Por que esse rosto? Por que esse corpo?

Aqui chegamos ao cerne do capítulo: a escolha.

Por que Portinari escolhe este rosto?

Por que este corpo?

E por que este silêncio?

Além disso por que esse mestiço?

Porque, para ele, o Brasil não era a elite da cidade grande.

Não era o paletó, o salão ou o gabinete.

O Brasil era a terra.

Era o trabalhador.

Era quem carregava, no corpo, a história de miscigenação, força e dor do país.

Ao escolher esse rosto, Portinari faz um gesto estético, social e político:

ele coloca o povo no centro — literalmente.

Mestiço se torna, assim, mais do que um quadro.

Torna-se uma tese visual sobre quem somos.

O Brasil na Tela: Terra, Trabalho e Memória

A terra como ancestralidade e destino: o Brasil que nasce do solo

O fundo de Mestiço não é apenas cenário; ele é um elemento estrutural do significado. As fileiras de plantação — ecoando os cafezais do interior paulista — representam mais do que o trabalho rural: simbolizam a origem concreta e simbólica da formação do Brasil moderno.

Durante o século XIX e início do XX, o café foi o centro econômico do país. Criou fortunas, moldou cidades, motivou ferrovias e influenciou decisões políticas. Mas essa grandeza econômica teve um preço: foi sustentada por trabalhadores negros e mestiços, antes e depois da escravidão. Quando Portinari pinta essa paisagem, ele não pinta apenas uma plantação — ele pinta um capítulo inteiro da história nacional.

O solo retratado não é neutro; ele é carregado de memória. É um solo regado por suor, marcado por desigualdades e por uma divisão racial do trabalho que perdurou bem além de 1888. Ao colocar o mestiço à frente da terra, Portinari faz uma conexão direta entre corpo e país: a história do Brasil está inscrita na pele desse homem.

A terra, portanto, não é só o lugar onde ele trabalha.

É o lugar de onde ele vem — e onde o país inteiro se enraíza.

O trabalho como estrutura social: o corpo que sustenta a nação

A postura sólida, os braços cruzados, o tronco largo e a expressão firme não são acasos estilísticos. Portinari constrói o corpo de forma que ele se torne evidência: o trabalho rural não é apenas atividade econômica, mas fundamento da identidade nacional.

Nos anos 1930, o Brasil se urbanizava, mas o trabalhador rural ainda era a figura que sintetizava o país profundo — aquele Brasil que sustentava o crescimento urbano, que alimentava as cidades, que movia a economia, que carregava o peso da terra e da história.

Ao monumentalizar esse corpo, Portinari transforma o trabalhador mestiço em ícone silencioso.

Ele não está colhendo, carregando sacas ou curvado sob o sol, mas sua postura diz tudo sobre o que ele representa. É um corpo que conhece esforço, conhece história, conhece dureza — e, ainda assim, permanece de pé, firme, altivo.

Esse é um ponto essencial: o quadro não romantiza a pobreza, nem dramatiza o sofrimento. Ele mostra o resultado humano de uma estrutura social. Mostra força, resistência e dignidade, mas também silêncio e peso. É uma síntese visual da trajetória de milhões de brasileiros que sustentaram o país desde o período colonial até a modernização do século XX.

Raça e mestiçagem: a identidade construída no corpo

Aqui, entramos na camada mais profunda do capítulo: o tema racial. Mestiço é uma obra que se conecta diretamente à discussão sobre quem o Brasil escolheu como rosto nacional. Em 1934, a ideia de “mestiçagem” ocupava o centro do discurso de identidade. Era exaltada por intelectuais, políticos e artistas como sinal de harmonia, unidade e singularidade brasileira.

Mas essa narrativa — chamada por muitos historiadores de mito da democracia racial — também escondia conflitos e desigualdades. Ela celebrava a mistura, mas silenciava os traumas: a violência da escravidão, a exclusão social, a falta de direitos e a permanência de hierarquias raciais.

Portinari dialoga com essa narrativa, mas não cai nela por completo.

Sim, ele pinta o mestiço como símbolo nacional.

Sim, ele o coloca no centro.

E sim, ele o dignifica, o monumentaliza, o valoriza.

Mas ele também mostra um corpo silencioso, duro, marcado pela terra. Não há idealização suave. Não há sorriso conciliador. E Não há harmonia completa. Há história. Há peso. Além disso há verdade.

É isso que torna a obra tão rica: ela está dentro do discurso de identidade nacional, mas também expõe suas fissuras.

O Brasil é mestiço — mas é também desigual.

A mistura é celebrada — mas também carrega cicatrizes.

O rosto do país é mestiço — mas esse rosto não fala; ele carrega.

Portinari revela essa dualidade.

O rosto do Brasil: entre mito, história e realidade

Em Mestiço, a identidade brasileira não é representada por bandeira, monumento, cidade, governante ou paisagem idealizada. É representada por um rosto. Um rosto sério, firme, profundo. Um rosto que não teatraliza dor nem simula felicidade. E um rosto que ocupa espaço — e, ao ocupar espaço, afirma existência.

Esse rosto carrega:

- a ancestralidade indígena e africana,

- a herança do trabalho rural,

- a mistura que define o país,

- e o silêncio de quem raramente teve voz na história oficial.

Portinari cria um símbolo, mas o símbolo é humano.

Ele representa o Brasil, mas não apaga o indivíduo.

Ele expressa o coletivo, mas sem perder a singularidade.

É um rosto que não foi inventado — foi observado, vivido, lembrado.

Arte e memória: o passado que insiste em permanecer

Por fim, é impossível entender Mestiço sem considerar sua dimensão de memória. O quadro foi pintado quase meio século após a Abolição, mas a estrutura social do Brasil ainda carregava o peso do passado escravista.

A figura mestiça de Portinari não é vítima, mas também não é celebração.

É memória encarnada — memória que olha para nós e pergunta:

“Vocês sabem de onde vieram?”

Essa é a força do quadro: ele faz do passado algo presente. Não de forma sensacionalista ou explícita, mas com profundidade silenciosa. É uma obra que nos lembra que o Brasil não nasceu pronto, nem nasceu harmônico. Ele nasceu de tensões, misturas, dores, resistências e histórias sobrepostas.

Mestiço carrega tudo isso num único corpo.

E é por isso que, até hoje, esse retrato anônimo parece carregar o Brasil inteiro.

O Que Torna Mestiço um Ícone do Brasil Moderno?

Recepção crítica: do elogio modernista ao status de obra fundamental

Quando Mestiço foi pintado em 1934, Portinari ainda não era o nome monumental que se tornaria nos anos 1940 e 1950. Mas essa obra chamou atenção desde cedo — especialmente entre os modernistas, que viam nela algo que muitos artistas buscavam e poucos alcançavam: uma síntese visual do Brasil.

Figuras como Mário de Andrade destacavam que Portinari conseguia unir técnica sólida, olhar social e profundidade psicológica. Mestiço fazia parte de um conjunto de obras que, segundo a crítica da época, anunciava um novo artista — alguém capaz de representar o povo brasileiro sem caricatura e sem distanciamento elitista.

Décadas depois, historiadores da arte passaram a ver Mestiço como uma das peças centrais da primeira fase social de Portinari, ao lado de obras como “Café” (1935) e “Lavrador de Café” (1934). Hoje, ele é estudado em universidades, livros didáticos, cursos de história da arte e debates sobre identidade nacional.

Em outras palavras: o tempo só aumentou o peso do quadro.

Mestiço cresceu junto com a compreensão crítica do Brasil.

A força do símbolo: o mestiço como imagem do Brasil moderno

Por que esse quadro, entre tantos, se tornou tão emblemático?

Porque ele condensa, de forma direta e silenciosa, uma tese que marcou o pensamento brasileiro ao longo do século XX:

O Brasil é mestiço — e é nesse corpo que a identidade nacional se inscreve.

Se outros artistas buscaram representar a brasilidade em cores vibrantes, cenários tropicais ou figuras folclóricas, Portinari escolheu o oposto: fez do silêncio um espelho, fez do corpo um manifesto.

Mestiço sintetiza:

- a herança indígena, africana e europeia;

- o peso do trabalho rural;

- a história social do café;

- o discurso modernista de identidade nacional;

- e a permanência das desigualdades raciais.

Esse amálgama transforma o quadro em símbolo.

Não um símbolo vazio, mas um símbolo com densidade histórica — um símbolo que carrega o chão do país.

Um retrato que não idealiza — e é justamente isso que o faz grande

Ao contrário de pinturas que criam heróis estereotipados ou corpos idealizados, Portinari mostra um homem real. Um homem que poderia existir em qualquer interior brasileiro da época. Um homem que carrega a história, mas também a vida concreta: a postura firme, a pele marcada, o olhar profundo e sem adornos.

A ausência de teatralidade é, paradoxalmente, o que dá grandeza à obra.

O personagem não precisa de heroísmo explícito para ser imponente.

Ele é grande porque existe — e existir já é muito quando se nasce dentro de uma estrutura social desigual.

Mestiço é uma obra profundamente honesta. E a honestidade, na arte, costuma atravessar gerações.

A atualidade do quadro: raça, trabalho e Brasil contemporâneo

O poder de Mestiço não ficou preso aos anos 1930. Pelo contrário — ele ganhou ainda mais urgência no século XXI.

Em um país que ainda discute:

- desigualdade racial,

- acesso desigual à terra,

- o racismo presente nas estruturas de trabalho,

- a invisibilidade histórica da população negra e mestiça,

- e a própria ideia de democracia racial,

o quadro de Portinari se torna não apenas relevante, mas necessário.

Mestiço é um lembrete visual de que a identidade brasileira nunca foi neutra. Ela sempre esteve ligada ao corpo — e ao corpo mestiço, especialmente. Ao olhar o quadro hoje, percebemos que o Brasil contemporâneo ainda carrega muitas das questões que Portinari intuiu, viveu ou testemunhou.

O quadro nos força a encarar, sem desvio:

quem construiu o país?

quem o sustentou?

e quem carregou a terra, o peso, a história?

E, ao mesmo tempo, pergunta:

quem recebeu reconhecimento?

quem ocupou os lugares de fala e de poder?

e quem continuou à margem, mesmo sendo o centro da identidade visual?

Mestiço nos lembra que símbolos podem iluminar ou esconder — e que, ao revisitar a arte, revisitamos também nossas próprias contradições.

Por que a obra se tornou um clássico?

A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo: porque Mestiço reúne forma, conteúdo, contexto histórico, potência simbólica e peso emocional. Poucas obras conseguem consolidar tantas camadas em uma só imagem — e, ainda assim, permanecer silenciosas, profundas, quase meditativas.

O quadro não envelheceu.

Ele se expandiu.

Não perdeu sua força.

Ganhou novas leituras.

Não se tornou documento estático.

Virou espelho — um espelho que o Brasil continua precisando encarar.

Mestiço é clássico porque continua perguntando coisas que o país ainda não respondeu.

Curiosidades sobre Mestiço de Candido Portinari

🌾 Portinari pintou Mestiço aos 31 anos, numa fase em que o Brasil buscava entender sua própria identidade. Mesmo jovem, o artista já traduzia o país profundo — da terra, do trabalho e da mistura racial — com maturidade impressionante.

🤎 A paleta do quadro mistura pele e terra, criando um efeito simbólico poderoso: o trabalhador literalmente “carrega o solo” no corpo. É uma fusão visual que resume a história do Brasil rural, sustentado por pessoas negras e mestiças.

👤 O personagem não tem nome — e isso é intencional. Portinari não retrata um indivíduo, mas um símbolo. Ele transforma o trabalhador mestiço em rosto da nação, contrapondo séculos de retratos centrados nas elites brancas.

🌱 A paisagem de café lembra a infância do artista, que cresceu em Brodowski cercado de lavouras. Ou seja, Mestiço não nasce de imaginação: nasce de vivência, memória e contato direto com trabalhadores rurais reais.

🛠️ O corpo é pintado com monumentalidade quase escultórica, como se fosse um bloco de argila. Isso rompe com a tradição de retratar negros e mestiços em posições subalternas e coloca o trabalhador em posição de autoridade visual.

🇧🇷 O quadro se tornou referência nacional, usado em escolas e museus para discutir mestiçagem, identidade, desigualdade e o papel do trabalhador na construção do Brasil. Mestiço virou imagem-chave para entender o país além dos discursos oficiais.

Conclusão – Quando um Rosto se Torna a Memória de um País

Há obras que representam uma pessoa; Mestiço representa um país inteiro. O homem pintado por Portinari não tem nome, não tem origem explícita, não tem identidade individual — mas carrega, no corpo e no silêncio, uma história coletiva que moldou o Brasil. É um rosto que não se oferece como símbolo fácil, mas que se impõe como lembrança inevitável.

Portinari entende que a identidade brasileira não está nas elites, nos centros urbanos ou nos discursos oficiais. Ela está na terra, no trabalho, na mistura racial que marcou o país desde o período colonial. E, ao monumentalizar esse homem mestiço, ele devolve dignidade a quem sustentou — e sustenta — o Brasil de forma silenciosa.

O quadro não explica, não suaviza, não acomoda. Ele lança um olhar fixo que atravessa décadas e continua atual. Nos lembra que a formação do Brasil passa por corpos como esse — fortes, marcados, invisibilizados e, ao mesmo tempo, fundamentais. Mestiço é memória, é identidade, é questionamento. E permanece porque ainda precisamos olhar para ele para entender o que somos.

Perguntas Frequentes sobre Mestiço

Por que Portinari escolheu retratar um homem mestiço como figura central?

Portinari cresceu entre trabalhadores rurais e via a figura mestiça como síntese do Brasil real. Ao colocá-la no centro da tela, ele reivindica protagonismo para o povo anônimo, alinhando-se aos debates de identidade nacional dos anos 1930.

O que o fundo de plantações de café acrescenta ao significado da obra?

O café simboliza a base econômica do país e expõe a relação entre trabalho rural, desigualdade e formação nacional. Ao situar o personagem diante das plantações, Portinari conecta identidade mestiça à história da terra e à economia brasileira.

Por que o personagem aparece com expressão séria e braços cruzados?

A postura firme rejeita estereótipos e afirma dignidade. Os braços cruzados sugerem força contida e presença, enquanto a expressão séria impede leituras folclóricas. Portinari constrói um retrato que exige respeito e revela complexidade social.

Como a paleta terrosa contribui para o significado da pintura?

Os tons ocres e marrons aproximam visualmente o corpo da terra, reforçando vínculos entre solo, trabalho e identidade. A paleta cria atmosfera sólida, sugerindo que a história do personagem se confunde com a própria história rural brasileira.

Mestiço faz parte de qual fase da carreira de Portinari?

A obra pertence ao início da fase social de Portinari, nos anos 1930. Nesse período, o artista começa a retratar trabalhadores com monumentalidade, consolidando temas como desigualdade, vida rural e identidade popular na sua produção.

O quadro confirma ou questiona o mito da democracia racial?

A obra dialoga com a valorização da mestiçagem, mas revela tensões. A dignidade do personagem contrasta com seu silêncio duro, sugerindo que a experiência mestiça carrega marcas de desigualdade. Portinari afirma identidade e expõe cicatrizes históricas.

Por que Mestiço permanece tão relevante hoje?

Porque aborda temas estruturais — raça, trabalho, desigualdade e identidade — ainda centrais no Brasil. O retrato valoriza sujeitos historicamente invisibilizados e convida a repensar o país a partir de quem sustentou sua construção.

O que representa o quadro Mestiço, de Portinari?

A obra representa um homem mestiço como símbolo da identidade brasileira, destacando força, dignidade e ligação profunda com a terra. É um retrato do Brasil popular e miscigenado.

Por que Portinari pintou um trabalhador no centro da obra?

Ele queria dar visibilidade a figuras que sustentaram o país, mas raramente eram retratadas. Colocar o trabalhador mestiço no centro afirma que o “Brasil real” está no povo e não apenas nas elites.

Qual o contexto histórico da obra Mestiço?

Pintado em 1934, o quadro surge em período de busca por identidade nacional. Influenciado pelo modernismo e pela Era Vargas, Portinari valoriza o povo e a mestiçagem como pilares da brasilidade.

O que significa o fundo de plantações na pintura?

As plantações de café remetem ao trabalho rural que sustentou a economia brasileira, destacando a ligação entre raça, terra e desigualdade. O fundo enraíza o personagem na história social do país.

Por que o personagem tem expressão séria e braços cruzados?

A postura transmite firmeza, dignidade e resistência. Não é figura folclórica, mas sujeito real, marcado pelo trabalho e pela vida dura. O silêncio dá peso psicológico ao retrato.

Como o quadro aborda a mestiçagem no Brasil?

A obra valoriza a mistura de povos — indígenas, negros e brancos pobres — que formam a base da sociedade brasileira. Portinari retrata essa identidade com monumentalidade e respeito.

Por que Mestiço é importante para entender o Brasil?

Porque revela as origens populares do país e a centralidade do trabalhador rural na formação nacional. A obra conecta mestiçagem, terra e desigualdade, temas ainda fundamentais no Brasil contemporâneo.

O que o quadro ensina sobre identidade brasileira?

Ensina que a identidade do Brasil nasce da mistura, do trabalho e da resistência. O retrato mostra que a força cultural do país vem do povo comum, não das narrativas elitizadas da época.

Referências para Este Artigo

Museu Nacional de Belas Artes (MNBA). Coleção Portinari. Rio de Janeiro.

Descrição: O MNBA possui uma das coleções mais importantes de Portinari no país e oferece descrições técnicas, análises curatoriais e dados confiáveis sobre o contexto de criação da obra. É referência institucional para estudos sobre a produção do artista.

Instituto Candido Portinari. Catálogo Raisonné de Candido Portinari. São Paulo.

Descrição: O catálogo raisonné é a fonte mais completa sobre a obra do artista. Compila registros técnicos, datas, estudos preparatórios e interpretações históricas. Essencial para confirmar autenticidade, cronologia e leitura crítica de Mestiço.

AMARAL, Aracy. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira, 1930–1970

Descrição: Aracy Amaral analisa a arte engajada brasileira, com destaque para Portinari. O livro ajuda a entender como Mestiço se insere no movimento de valorização do trabalhador e na crítica social que marca os anos 1930.

🎨 Explore Mais! Confira nossos Últimos Artigos 📚

Quer mergulhar mais fundo no universo fascinante da arte? Nossos artigos recentes estão repletos de histórias surpreendentes e descobertas emocionantes sobre artistas pioneiros e reviravoltas no mundo da arte. 👉 Saiba mais em nosso Blog da Brazil Artes.

De robôs artistas a ícones do passado, cada artigo é uma jornada única pela criatividade e inovação. Clique aqui e embarque em uma viagem de pura inspiração artística!

Conheça a Brazil Artes no Instagram 🇧🇷🎨

Aprofunde-se no universo artístico através do nosso perfil @brazilartes no Instagram. Faça parte de uma comunidade apaixonada por arte, onde você pode se manter atualizado com as maravilhas do mundo artístico de forma educacional e cultural.

Não perca a chance de se conectar conosco e explorar a exuberância da arte em todas as suas formas!

⚠️ Ei, um Aviso Importante para Você…

Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem encantadora através da ‘CuriosArt’. Esperamos que cada descoberta artística tenha acendido uma chama de curiosidade e admiração em você.

Mas lembre-se, esta é apenas a porta de entrada para um universo repleto de maravilhas inexploradas.

Sendo assim, então, continue conosco na ‘CuriosArt’ para mais aventuras fascinantes no mundo da arte.