Introdução – Quando um Quadro Nasce no Meio de um País em Transformação

Em 1934, o Brasil vivia uma encruzilhada. A República Velha havia ruído, Getúlio Vargas se consolidava no poder, o café deixava de ser soberano absoluto da economia e a pergunta “quem é o povo brasileiro?” atravessava a arte, a política e a literatura. É neste cenário tenso, em construção, que surge Mestiço, de Candido Portinari.

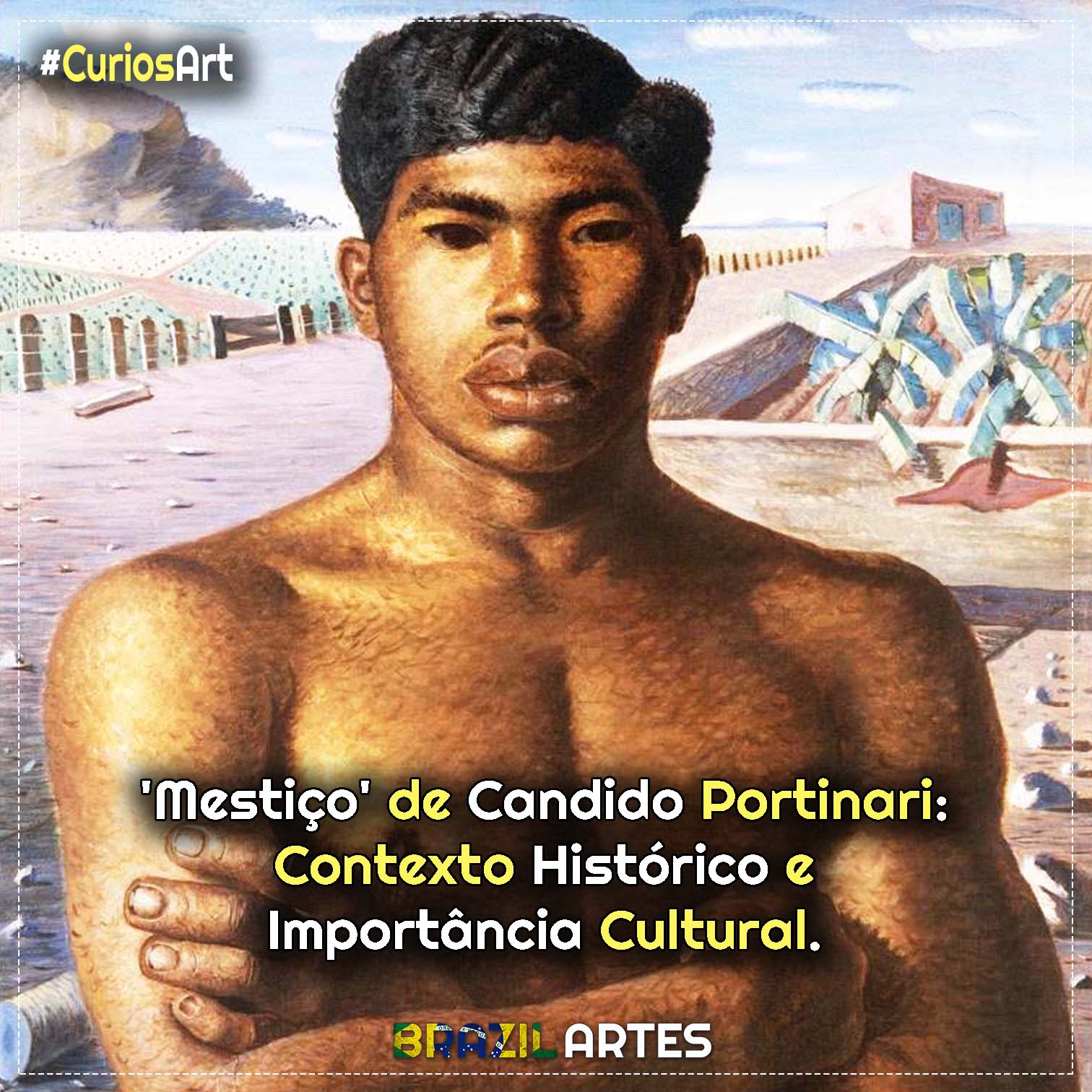

À primeira vista, o quadro parece simples: um homem de tronco nu, braços cruzados, diante de uma paisagem de lavoura. Mas, à medida que nos aproximamos, percebemos que essa figura anônima traz consigo algo maior. Ele não é apenas um trabalhador rural. É um rosto que parece condensar o Brasil — sua mistura, sua força, suas contradições.

Portinari não pinta o Brasil de forma abstrata, nem através de símbolos oficiais. Em vez de bandeiras, brasões ou alegorias clássicas, ele escolhe um corpo real, marcado pela terra, pela mestiçagem e pelo trabalho. Mestiço nasce, assim, como resposta visual a uma questão que mobilizava toda uma geração: que nação estamos tentando construir?

Este artigo vai mergulhar no contexto histórico em que a obra foi criada, nas ideias que circulavam nas décadas de 1920 e 1930, na busca por uma identidade nacional e no papel que Portinari assume ao transformar o povo mestiço em protagonista da arte brasileira.

Brasil Anos 1930: Um País à Procura de Si Mesmo

A crise da velha ordem e a emergência de um novo projeto de nação

Para entender Mestiço, é preciso voltar alguns passos e olhar para o Brasil que se formava nos anos 1930. A chamada República Velha, baseada na política do “café com leite”, desmoronara após crises econômicas, tensões sociais e disputas de poder. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao governo com o discurso de renovação e de aproximação ao “povo”.

Ao mesmo tempo, o país passava por transformações profundas: industrialização crescente, migração do campo para a cidade, conflitos trabalhistas, reorganização de elites e expansão de uma cultura política que falava em “nação”, “identidade” e “unidade”. A ideia de Brasil como comunidade imaginada começava a ganhar novos contornos.

Nesse contexto, a pergunta “quem somos?” deixava de ser apenas um tema intelectual e passava a ser questão estratégica. Um país em mudança precisava de uma narrativa que se reconhecesse no espelho. E é exatamente aí que a arte entra como ferramenta poderosa — e Portinari entra como um de seus principais intérpretes.

O modernismo e a obsessão com o “verdadeiro Brasil”

Desde a Semana de Arte Moderna de 1922, artistas e escritores brasileiros buscavam romper com a imitação de modelos europeus. Mas, nos anos 1930, o modernismo entra em uma nova fase: menos experimental na forma, mais preocupado em construir imagens duradouras do Brasil. Não bastava ser moderno; era preciso ser brasileiro.

Intelectuais como Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, cada um à sua maneira, tentavam mapear o país real — aquele que existia para além das capitais, dos salões e dos gabinetes. A cultura popular, o interior, o sertão, as periferias urbanas e o mundo do trabalho entravam em cena como fontes legítimas de identidade.

Portinari, em diálogo com esse ambiente, percebe que a pintura pode fazer o mesmo caminho. Em vez de continuar preso a temas europeus ou retratos de elite, ele passa a olhar para as figuras que conhecia desde a infância: trabalhadores rurais, crianças do interior, camponeses de pele queimada de sol. Mestiço é um dos frutos dessa virada.

A Era Vargas e a invenção do povo como protagonista

O governo Vargas também contribui para esse deslocamento. Ainda que com objetivos políticos próprios, o Estado brasileiro começa a usar a ideia de “povo” como base de sua legitimidade. Programas, discursos, símbolos e políticas culturais falam em unidade nacional, integração e identidade. O trabalhador, o camponês, o mestiço, o “homem comum” sobem retoricamente ao palco.

É claro que essa valorização tinha limites e inúmeras contradições. O país continuava profundamente desigual, e a imagem de harmonia social muitas vezes servia para encobrir conflitos de classe e raça. Ainda assim, essa mudança de foco abre espaço para que artistas como Portinari encontrem, no povo, um tema central de sua obra.

Quando ele pinta Mestiço, não está apenas registrando um tipo humano; está respondendo a uma atmosfera histórica em que o trabalhador rural, mestiço, pobre, passa a ser visto como emblema da nação. A figura do quadro dialoga diretamente com esse momento em que o Brasil tenta se ver como um país “do povo” — ainda que esse mesmo povo continue sem acesso pleno a direitos.

Entre a roça e a cidade: um Brasil dividido

Outra camada importante do contexto é a tensão entre campo e cidade. Os anos 1930 marcam o início de um processo mais intenso de urbanização, com o crescimento de centros industriais como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o campo ainda era o alicerce econômico e simbólico do país.

Os cafezais paulistas, que Portinari conhecia de perto, representavam tanto riqueza quanto desigualdade. Por trás das grandes fazendas, havia uma multidão de trabalhadores vivendo em condições precárias, muitos deles descendentes de pessoas escravizadas. O país modernizava sua economia, mas trazia consigo uma herança de séculos de exploração.

Mestiço nasce no cruzamento dessas forças: é a imagem de alguém que vem da roça, mas que carrega consigo o peso de uma sociedade inteira em transição. O quadro não mostra a cidade, mas ele dialoga com um Brasil que, naquele momento, começava a ser também urbano e industrial — sem jamais deixar para trás a marca rural e mestiça que o formou.

A pergunta que atravessa o quadro: quem representa o Brasil?

Dentro desse contexto, Mestiço aparece como uma resposta visual potente. Em vez de escolher um político, um herói militar ou uma alegoria clássica, Portinari escolhe um trabalhador mestiço como figura síntese do país. A pergunta que ronda a época — “quem somos?” — encontra uma proposta: somos esse corpo, essa pele, essa mistura, essa história.

O quadro participa de um projeto mais amplo: definir um rosto para o Brasil. Só que, ao contrário de representações idealizadas, Mestiço traz um rosto sério, pesado, silencioso. Ele não mascara conflitos, não recorre à euforia. Fala de orgulho, sim, mas também de dureza. É justamente essa combinação que faz da obra um documento histórico e uma peça-chave da cultura brasileira.

Portinari e Suas Origens: A Arte que Nasce da Terra e do Café

A infância em Brodowski: onde o Brasil profundo encontra o olhar do artista

Para entender Mestiço, é impossível ignorar a vida do próprio Portinari. Ele não era um pintor que observava o Brasil de longe, da janela de um ateliê sofisticado no Rio de Janeiro. Ele cresceu dentro desse Brasil.

Nasceu em 1903, em Brodowski, uma pequena cidade no interior de São Paulo, cercada por plantações de café — o mesmo cenário que surge, silencioso, no fundo da obra.

Portinari era filho de imigrantes italianos pobres, vivendo lado a lado com trabalhadores mestiços, descendentes de escravizados, colonos, meeiros e lavradores. Sua infância foi marcada por essa convivência direta com homens e mulheres que carregavam no corpo as marcas da terra e da história do Brasil.

Não havia distância social: havia vizinhança, convivência, troca.

Essa origem fez com que Portinari tivesse um olhar raro — um olhar de dentro. Ele não romantiza o trabalhador rural, mas também não o reduz a estereótipos. E ele também o conhece. Ele cresceu vendo esse tipo humano, ouvindo suas histórias, suas dificuldades, seus silêncios. Quando pinta Mestiço, não inventa nada: ele revive um rosto que já tinha visto mil vezes na infância.

É por isso que o quadro tem essa força: o personagem não é um símbolo vazio; é alguém que Portinari reconhece como parte da sua própria formação.

A distância entre Portinari e a elite artística da época

Quando Portinari inicia sua carreira, a pintura brasileira ainda era dominada por formas europeizantes, temas clássicos e retratos da elite. Muitos artistas da época nunca haviam pisado em uma plantação, trabalhado ao sol ou convivido com populações rurais. Seus modelos eram aristocratas, políticos, famílias ricas ou personagens idealizados.

Portinari rompe com isso de maneira radical.

Ele leva para o centro da pintura aquilo que tradicionalmente estava na margem: o povo mestiço, os trabalhadores, os corpos rudes e reais. Essa escolha não era simples: significava desafiar convenções, abandonar o conforto dos modelos tradicionais e dar protagonismo a figuras que raramente recebiam destaque na arte.

Mestiço é, portanto, também uma pintura revolucionária no campo artístico. Ela marca a entrada definitiva, nas belas-artes brasileiras, de um sujeito que antes era invisível ou secundário.

A formação acadêmica versus a memória do interior

Ao estudar no Rio de Janeiro, Portinari teve contato com técnicas acadêmicas, mestres consagrados e tradições pictóricas europeias. Mas, ao contrário de muitos colegas, ele não usou essa formação para imitar a Europa — usou para aprofundar o Brasil.

Ele dominava anatomia, composição, perspectiva, luz. Tudo isso é visível em Mestiço: o rigor com que constrói o corpo, a solidez das formas, a ausência de estilização infantil ou folclórica.

Mas esse domínio técnico não apagou suas raízes. Pelo contrário: serviu como ferramenta para elevar o trabalhador rural à mesma dignidade visual que, nas artes europeias, era reservada a heróis, santos e reis.

O resultado é uma síntese poderosa: técnica acadêmica + memória do interior + preocupação social.

Mestiço é exatamente esse encontro.

O Portinari dos anos 1930: a fase da descoberta do Brasil

Na década de 1930, Portinari vive uma virada estética e ideológica. Ele passa a perceber que sua tarefa como artista não é fugir do Brasil, mas revelá-lo.

Surge, então, sua fase mais poderosa: a fase social, marcada por obras como:

- Café (1935)

- Os Retirantes (1944)

- O Lavrador de Café (1939)

- e, claro, Mestiço (1934)

Essa fase é alimentada por dois elementos centrais:

- Seu compromisso em mostrar a realidade do povo, longe de idealizações.

- Seu desejo de transformar o trabalhador em protagonista, e não apenas cenário.

Não era propaganda. Não era folclore. Era reconhecimento.

Portinari enxergava no povo mestiço — aquele que plantou, colheu, construiu estradas, ergueu cidades — a verdadeira imagem do Brasil. Ele sabia, como poucos, que o país só existia porque esses corpos existiam.

Mestiço, portanto, é mais do que um quadro. É a primeira afirmação madura de um Portinari socialmente consciente, que já entendia que seu papel era dar rosto e dignidade aos invisíveis.

Por que Portinari escolheu um homem mestiço — e não um imigrante, um negro isolado ou um branco pobre?

Essa é uma questão fundamental para entender a importância cultural da obra.

Portinari podia ter retratado:

- um imigrante italiano, como seus pais

- um trabalhador negro isolado

- ou um colono branco empobrecido

Mas ele escolhe o mestiço.

Por quê?

Porque o mestiço é o rosto simbólico do Brasil.

Em 1934, essa discussão estava por toda parte. O país buscava uma imagem que sintetizasse sua formação, sua história e seu futuro. O mestiço surgia como figura capaz de unir — simbolicamente — as diversas raízes do Brasil: indígena, negra e europeia.

Ao pintar essa figura com firmeza, dignidade e monumentalidade, Portinari faz um gesto político, estético e identitário:

“O Brasil é isto.

O Brasil tem este rosto.

E o Brasil nasce desse encontro — e desse conflito.”

A Importância Cultural de Mestiço: Por que Essa Obra Se Tornou Símbolo do Brasil?

A redefinição do “rosto nacional” no início do século XX

Quando Mestiço foi pintado, o Brasil vivia uma intensa disputa simbólica sobre sua identidade. O país buscava uma imagem que pudesse ser chamada de “nacional”, mas essa imagem estava longe de ser consensual. Parte da elite ainda defendia ideais europeizantes, tentando embranquecer a cultura, os costumes e até a representação do povo. Outras vozes — especialmente os modernistas — buscavam uma estética própria, enraizada no Brasil real, no Brasil trabalhado, no Brasil que nascia da mistura.

Nesse cenário, o quadro de Portinari surge como resposta visual contundente. Ele diz, sem dizer:

“O rosto do Brasil é mestiço. O coração do Brasil é este homem.”

Não é um herói mitológico, não é um aristocrata, não é um político. É o trabalhador rural, fruto da mistura racial que estruturou a sociedade brasileira.

Portinari, com uma única imagem, participa do processo de redefinição do que significa ser brasileiro.

É por isso que Mestiço se tornou tão importante: ele não retrata apenas um homem, retrata uma tese sobre o Brasil.

O quadro como marco do protagonismo negro e mestiço na arte brasileira

Até os anos 1930, corpos negros e mestiços muitas vezes apareciam na arte como:

- serviçais,

- figuras exóticas,

- ou elementos de composição secundária.

Eles não ocupavam o primeiro plano com dignidade monumental.

Portinari vira esse jogo.

Em Mestiço, o trabalhador não é coadjuvante — é centro absoluto.

Ele é retratado com força, presença, grandeza.

Ele não sorri, não está alegre, não está decorado.

Além disso, o mais importante: ele existe. Ele pesa. Ele impõe respeito.

Essa escolha é revolucionária porque rompe com séculos de produção visual que marginalizou ou distorceu a imagem de pessoas negras e mestiças.

Portinari devolve humanidade, postura, verticalidade.

É por isso que muitos críticos afirmam que Mestiço é, na prática, uma das primeiras obras a colocar um trabalhador mestiço como protagonista nacional — e não como ornamento.

A força política da imagem no contexto do Estado Novo

Embora Mestiço seja de 1934, ele logo é absorvido no clima ideológico do governo Vargas, que começa a construir discursos sobre povo, unidade nacional e identidade cultural. O Estado Novo buscava símbolos que representassem o Brasil profundo, o Brasil trabalhador, o Brasil que supostamente sustentava o projeto de modernização.

Portinari não era propagandista — e é importante sublinhar isso.

Mas seu quadro encaixava-se no imaginário de valorização do povo. A diferença é que, enquanto o discurso oficial muitas vezes romantizava a figura do trabalhador, Portinari o apresentava sem idealização superficial: duro, sólido, silencioso, real.

Essa tensão dá ao quadro uma potência ainda maior.

Ele participa do imaginário nacional, mas sem abandonar sua crítica: o trabalho rural está ali, mas como força e como dureza; o povo está ali, mas não como ícone domesticado.

A influência de Mestiço em gerações posteriores de artistas e pesquisadores

O impacto do quadro não se limita à década de 1930. Mestiço se tornou referência para:

- artistas comprometidos com temas sociais;

- estudiosos da representação racial na arte brasileira;

- pesquisadores de identidade nacional;

- curadores interessados na figura do trabalhador como signo cultural.

A obra é frequentemente discutida ao lado de:

- O Lavrador de Café (1939), também de Portinari;

- Café (1935), seu grande mural sobre o trabalho rural;

- pinturas dos modernistas que buscaram retratar o “Brasil profundo”.

Ao longo das décadas, Mestiço passou a ocupar espaço em livros escolares, provas de vestibular, exposições internacionais e debates sobre identidade e representatividade.

Poucos quadros sintetizam tão bem a discussão racial e trabalhista no Brasil quanto ele.

A relevância da obra na atualidade: debates sobre raça, identidade e pertencimento

No século XXI, Mestiço ganhou nova força. Ele passou a ser reinterpretado à luz de debates sobre:

- desigualdade racial;

- representatividade negra e indígena;

- relações entre trabalho e raça;

- construção da identidade brasileira;

- invisibilização histórica de corpos não brancos.

A expressão firme do personagem, seu corpo monumental e sua ligação com a terra ecoam discussões contemporâneas sobre protagonismo, memória e reparação histórica.

Hoje, Mestiço é frequentemente usado em:

- salas de aula,

- debates acadêmicos,

- exposições temáticas,

- pesquisas sobre a arte social no Brasil.

Ele se tornou mais do que uma pintura: é um documento histórico vivo, que obriga o país a olhar para suas raízes e suas tensões.

Ao ser revisitado por novos olhares, o quadro reforça seu significado original e ganha novos sentidos — algo que só grandes obras conseguem fazer.

A Leitura Social de Mestiço: Trabalho, Raça e Representação no Brasil

O corpo como documento histórico: trabalho e resistência inscritos na pele

A primeira leitura social que Mestiço provoca é a do corpo como registro da história brasileira.

O homem retratado não está ferido, mas carrega uma força silenciosa que denuncia anos de trabalho duro — força que não é exibida como virtude heroica, mas como fato. Os braços cruzados, a musculatura marcada e o tronco nu revelam um corpo moldado pelo labor rural, pela repetição exaustiva de tarefas que sustentaram a economia do país.

Esse corpo não é alegoria romântica da produtividade; é testemunho.

Ele fala sobre:

- o trabalho nas fazendas de café pós-abolição;

- a continuidade da exploração de corpos negros e mestiços mesmo depois de 1888;

- a precariedade e as longas jornadas de quem vivia à margem da modernização urbana.

Portinari transforma esse trabalhador em símbolo. Não o adorna, não o suaviza, não o caricaturiza.

E, ao não fazê-lo, revela a profundidade da experiência do povo mestiço — experiência marcada por luta, resistência e sobrevivência.

O fundo agrícola e o eco da escravidão: o trabalho que sustentou o país

Embora o quadro não exiba cenas explícitas de trabalho, a paisagem ao fundo — fileiras de café em perspectiva — carrega um peso histórico evidente.

As plantações de café foram o motor econômico do Brasil entre o final do século XIX e início do XX. Foram também espaço de permanência de desigualdades raciais após a Abolição.

Ao colocar o trabalhador diante desse horizonte, Portinari faz o fundo agrícola funcionar como memória:

é impossível ver aquele corpo diante da plantação sem lembrar que essa terra foi trabalhada, por séculos, por pessoas escravizadas e, depois, por trabalhadores pobres em condições duríssimas.

Essa relação silenciosa entre figura e fundo reforça a leitura social da obra: o Brasil moderno nasce sobre uma base de trabalho racializado.

O quadro não aponta o dedo — mas deixa implícita toda a estrutura que moldou o país.

O mestiço como símbolo: identidade nacional ou apagamento das diferenças?

A figura central do quadro é mestiça — e isso é essencial.

Nos anos 1930, discutia-se intensamente o que significava ser brasileiro.

O mestiço era visto como:

- síntese da mistura racial;

- símbolo da “democracia racial” que se tentava promover;

- imagem idealizada da integração do país.

Mas Portinari não cai na armadilha do mito harmonioso.

O rosto sério, os braços cruzados, a falta de sorriso ou leveza mostram que essa identidade não é celebratória; ela é complexa, marcada por tensões sociais e históricas.

O quadro convida o espectador a pensar no mestiço não como “solução mágica” brasileira, mas como fruto real das relações entre colonização, escravidão, miscigenação forçada e desigualdades persistentes.

Nesse sentido, Mestiço faz o oposto da exotização ou da idealização: ele confronta.

Representatividade e protagonismo: um corpo que exige ser visto

A presença monumental do personagem concentra uma mensagem clara:

pessoas negras e mestiças não são margens na história do Brasil — são seu centro.

No início do século XX, representações negras na arte quase sempre eram:

- servos,

- trabalhadores secundários,

- figuras folclóricas,

- crianças,

- personagens “decorativos” ao fundo.

Portinari rompe com tudo isso ao colocar esse homem:

- no primeiro plano;

- em escala monumental;

- com postura firme;

- com expressão séria;

- ocupando quase a totalidade da tela.

Esse protagonismo visual é um marco.

Mestiço não exibe exotismo, nem subserviência.

Ele apresenta dignidade, construção identitária e centralidade social.

No contexto da história da arte brasileira, isso é revolucionário: a pintura reconhece a presença negra e mestiça como elemento formador, não como exceção ou ornamento.

A ausência de narrativa explícita: o silêncio como força interpretativa

Um dos elementos mais poderosos do quadro é a ausência de narrativa direta.

Não há ação acontecendo, não há emoção dramatizada, não há contexto explícito além da plantação.

Esse silêncio — esse “vazio proposital” — abre espaço para que o espectador entre no quadro e complete suas próprias leituras.

Ao invés de dizer o que pensar, Portinari oferece:

- um corpo sólido;

- um rosto sério;

- um fundo histórico;

- uma postura firme.

É suficiente para carregar múltiplas camadas:

- história da escravidão;

- pós-abolição;

- identidade mestiça;

- desigualdade social;

- formação do Brasil;

- resistências silenciosas;

- a dignidade do trabalhador anônimo.

A força social da obra está justamente nesse silêncio cheio de história — um silêncio que obriga o Brasil a se olhar no espelho.

O Significado Profundo de Mestiço: O que o Quadro Diz Sobre o Brasil?

A síntese visual da formação do Brasil: um corpo que carrega três histórias ao mesmo tempo

O homem retratado em Mestiço não representa apenas a si mesmo — ele sintetiza, em um único corpo, três grandes matrizes da formação do Brasil: a indígena, a africana e a europeia.

Essa síntese não é decorativa; é política.

Portinari entende que o país nasceu do encontro — muitas vezes violento — entre esses povos, e por isso coloca essa mistura no centro da tela.

O personagem não está dividido, segmentado ou caricaturado. Ele é inteiro.

E essa inteireza visual diz algo profundo: o Brasil não é soma mecânica de elementos, mas fusão histórica, social e cultural.

A figura mestiça não é exceção — é regra. É fundamento.

Mas o quadro também revela a tensão dessa síntese.

A postura firme, o silêncio austero e o olhar direto indicam que essa fusão não aconteceu em harmonia: ela ocorreu sob exploração, desigualdade e resistência.

É por isso que Mestiço não é um retrato bucólico; é um retrato pesado, sério, consciente.

O significado profundo começa aqui: o quadro encarna o Brasil em sua complexidade — belo, forte, misturado, mas marcado por contradições históricas profundas.

A ruptura com o mito da “democracia racial”: um rosto que desmente a fantasia

No início do século XX, intelectuais e políticos brasileiros difundiam a ideia de que o Brasil vivia uma “democracia racial” — um país onde a convivência entre grupos era pacífica, sem o racismo explícito dos Estados Unidos.

Mestiço desmonta esse mito silenciosamente.

O protagonista não sorri.

Não celebra.

Não encena integração feliz.

Ele olha para o espectador com uma expressão que mistura força, cansaço e vigilância — algo entre desafio e resignação.

Esse rosto não confirma a narrativa idealizada de harmonia racial.

Ele a contradiz.

Portinari não pinta o mestiço como símbolo de conciliação, mas como figura que carrega no corpo as tensões raciais que estruturam o país.

O quadro diz:

“Há beleza aqui, mas há história.

Há força, mas há ferida.”

Essa é a grandeza do significado: Mestiço expõe, sem palavras, as fraturas que a retórica nacional tentou esconder por décadas.

O trabalhador como protagonista: o Brasil que sustenta, mas não aparece

Em grande parte da história da arte brasileira, o trabalhador rural foi invisibilizado.

Quando aparecia, era:

- pequeno na composição,

- parte da paisagem,

- figura secundária,

- símbolo folclorizado.

Portinari faz o contrário:

ele dá ao trabalhador — mestiço, rural e anônimo — o centro da cena.

E isso carrega um significado social profundo: o Brasil moderno foi construído pelas mãos desses trabalhadores. Foram eles que:

- plantaram e colheram o café,

- sustentaram a economia do Sudeste,

- alimentaram o mercado interno,

- formaram redes de trabalho pós-abolição.

Ao colocar esse homem à frente da paisagem, Portinari inverte a hierarquia simbólica.

Não é a fazenda que importa — é quem trabalha nela.

Não é o café que faz a história — são os corpos que o plantam.

Esse deslocamento muda tudo.

O significado de Mestiço é, também, um gesto de reparação:

“O Brasil tem rosto, e esse rosto não pertence à elite.”

A força do silêncio: a ausência de dramatização como mensagem política

Portinari poderia ter pintado dor explícita.

Poderia ter exagerado nas sombras.

Poderia ter representado violência, sofrimento, exploração.

Mas escolheu o silêncio.

Essa escolha é profundamente simbólica:

- O silêncio denuncia o cansaço acumulado.

- O silêncio reivindica dignidade.

- E o silêncio recusa o papel de vítima passiva.

- O silêncio não se curva ao espectador.

É um silêncio que pesa.

Um silêncio que faz pensar.

Um silêncio que incomoda.

A ausência de teatralidade remove qualquer camada de folclore ou exagero — o quadro se torna documento.

A força vem do simples fato de existir.

A história está escrita na carne, não no gesto.

Esse silêncio é parte essencial do significado profundo:

Mestiço não narra a dor — ele a encarna.

O rosto do Brasil que ainda estamos aprendendo a enxergar

Por fim, Mestiço revela algo que continua verdadeiro até hoje: o Brasil ainda luta para reconhecer plenamente o protagonismo negro e mestiço em sua própria formação.

O quadro é um lembrete visual de que:

- o país foi construído por esses corpos;

- a cultura nasce dessas vozes;

- o trabalho vem dessas mãos;

- e a identidade está inscrita nessa mistura.

O homem de Portinari não olha para o passado — ele olha para nós.

E pergunta, com firmeza silenciosa:

“Vocês já enxergam o Brasil como ele realmente é?”

Essa é a pergunta que faz a obra atravessar décadas.

Mestiço não explica o Brasil — ele revela o Brasil.

Ele expõe, em um único rosto, a história, a luta e a dignidade de milhões de pessoas que nunca tiveram espaço na pintura.

Esse é o significado profundo:

O quadro é um espelho — e o reflexo que ele mostra é o que o país tentou ignorar, mas não pode mais evitar.

Curiosidades sobre Mestiço, de Candido Portinari 🎨

🧱 Portinari criou o quadro aos 31 anos, momento decisivo em que sua arte começou a assumir forte consciência social.

🧠 O personagem não é real, mas inspirado em rostos que o artista via diariamente no interior paulista.

🌾 A plantação ao fundo remete diretamente à infância do artista, que cresceu cercado de cafezais em Brodowski (SP).

🏛️ A obra é frequentemente exibida em exposições sobre identidade brasileira, devido ao seu forte teor histórico e racial.

📚 É comum aparecer em vestibulares e materiais didáticos, porque sintetiza debates sobre raça, trabalho e modernização do Brasil.

🎨 A construção do corpo tem rigor quase escultórico, resultado da formação acadêmica que Portinari recebeu no Rio de Janeiro.

Conclusão – O Brasil que Portinari Pintou Ainda Nos Enxerga de Volta

Mestiço permanece poderoso porque revela um Brasil que não cabe nas narrativas fáceis. A figura central — firme, silenciosa e monumental — sintetiza a história de um país construído por trabalhadores negros e mestiços que raramente ocuparam o centro da imagem.

Portinari não idealiza, nem suaviza. Ele apresenta um rosto que carrega mistura, força e tensão — um rosto que questiona a ideia de harmonia racial e expõe as raízes profundas das desigualdades brasileiras. É um retrato que não apenas mostra o país, mas obriga o país a se enxergar.

Ao colocar esse homem como protagonista, o artista devolve dignidade a quem sempre sustentou o Brasil. Por isso Mestiço segue essencial: ele continua dizendo, sem palavras, que a verdadeira identidade nacional está nesses corpos que a história tentou apagar.

Dúvidas Frequentes sobre Mestiço, de Candido Portinari

O que Mestiço representa dentro da obra de Portinari?

A obra apresenta o trabalhador rural mestiço como símbolo da identidade brasileira. Portinari destaca força, dignidade e protagonismo popular, rompendo com estereótipos e afirmando que o Brasil real nasce do povo e de seu vínculo com a terra.

Por que o personagem de Mestiço tem expressão séria e silenciosa?

A expressão firme reflete a dureza da vida rural e as tensões raciais do período. O silêncio impede leituras folclóricas e cria presença monumental, reforçando a dignidade do personagem e sua representação como síntese do país.

Qual é o papel da paisagem de café no fundo do quadro?

As plantações remetem à economia do pós-abolição e ao trabalho de pessoas negras e mestiças. O fundo funciona como memória histórica, conectando o personagem à terra e à estrutura produtiva que moldou o Brasil.

Como Mestiço dialoga com as questões raciais no Brasil?

A obra confronta apagamentos históricos ao colocar o mestiço como protagonista. Ela expõe tensões da “democracia racial” e evidencia como populações não brancas foram fundamentais na construção da identidade nacional.

Por que Portinari escolheu retratar um trabalhador mestiço?

Porque o mestiço sintetiza a formação do país. Portinari rompe com visões elitistas e enxerga nesse trabalhador a verdadeira expressão do Brasil popular — forte, real e historicamente central.

Qual é a relação entre Mestiço e outras obras sociais de Portinari?

A obra antecipa temas desenvolvidos em Café, O Lavrador de Café e Retirantes. Todas exploram desigualdade, trabalho e povo, consolidando a fase social de Portinari como marco na arte brasileira.

Por que Mestiço ainda é estudado e debatido hoje?

Porque aborda raça, trabalho, identidade e memória — temas estruturais do Brasil contemporâneo. A obra alimenta debates sobre representatividade, desigualdade e construção histórica da sociedade.

Onde está exposto o quadro Mestiço?

A pintura integra o acervo do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de Janeiro, instituição que preserva obras fundamentais do modernismo brasileiro.

Quando Mestiço foi pintado?

A obra foi criada em 1934, no início da fase social de Portinari, quando o artista voltou seu olhar para o trabalhador rural e para a vida popular.

Quem é o homem retratado no quadro?

Não é um indivíduo específico, mas um tipo representativo do trabalhador mestiço brasileiro. Ele simboliza a síntese da identidade popular construída pela miscigenação.

Qual é a técnica usada por Portinari?

Portinari utiliza óleo sobre tela, com pincelada controlada e paleta terrosa. A técnica reforça o realismo simbólico da sua fase social e a ligação entre corpo e terra.

Por que o fundo mostra plantações de café?

Para associar o personagem ao trabalho que sustentou o país no pós-abolição. O café moldou a economia e a vida de trabalhadores negros e mestiços durante décadas.

O quadro tem relação com temas raciais?

Sim. Ele aborda o protagonismo de pessoas negras e mestiças e confronta discursos idealizados sobre miscigenação, revelando tensões raciais persistentes no Brasil.

Mestiço faz parte do Modernismo?

Sim. A obra pertence ao modernismo brasileiro, especialmente à vertente social, que buscava retratar o povo e discutir identidade nacional.

O quadro foi bem recebido na época?

Sim. Mestiço reforçou a imagem de Portinari como pintor do povo, alinhado ao modernismo e aos debates sobre identidade nacional dos anos 1930.

Por que o personagem não usa camisa?

O tronco nu evidencia o corpo como instrumento de trabalho e símbolo de força. Também reforça a ligação visual entre pele e terra, central na narrativa da obra.

O que a postura de braços cruzados significa?

Representa firmeza, autonomia e presença. A postura bloqueia a paisagem e obriga o observador a enfrentar o personagem como protagonista absoluto.

A obra tem relação com o Estado Novo?

Embora não seja propaganda oficial, dialoga com o imaginário nacional-popular valorizado na Era Vargas, que buscava exaltar o povo como essência do país.

O quadro tem ligação com a infância do artista?

Sim. Portinari cresceu entre cafezais e conviveu com trabalhadores rurais mestiços, influenciando diretamente a escolha do tema e o tratamento humano da figura.

Por que a paleta é tão terrosa?

A paleta une corpo e paisagem, reforçando vínculos entre trabalhador e solo. Os tons ocres criam atmosfera grave e revelam a dureza da vida rural.

Mestiço é uma obra de denúncia social?

Não é denúncia explícita, mas contém crítica implícita. A dignidade do retrato contrasta com desigualdades históricas, revelando tensões sociais sem perder respeito pelo personagem.

Referências para Este Artigo

Museu Nacional de Belas Artes (MNBA). Coleção Portinari. Rio de Janeiro.

Descrição: O MNBA preserva obras fundamentais de Portinari, incluindo Mestiço. A instituição é referência para estudos sobre modernismo no Brasil.

Bardi, Pietro Maria – História da Arte no Brasil

Descrição: Contextualiza a inserção de Portinari no modernismo e sua importância para a representação do trabalhador brasileiro.

Museu Casa de Portinari (Brodowski, SP) – Exposição Permanente

Descrição: A casa onde o artista cresceu preserva memórias, objetos e estudos que ajudam a compreender a presença do universo rural em sua obra.

🎨 Explore Mais! Confira nossos Últimos Artigos 📚

Quer mergulhar mais fundo no universo fascinante da arte? Nossos artigos recentes estão repletos de histórias surpreendentes e descobertas emocionantes sobre artistas pioneiros e reviravoltas no mundo da arte. 👉 Saiba mais em nosso Blog da Brazil Artes.

De robôs artistas a ícones do passado, cada artigo é uma jornada única pela criatividade e inovação. Clique aqui e embarque em uma viagem de pura inspiração artística!

Conheça a Brazil Artes no Instagram 🇧🇷🎨

Aprofunde-se no universo artístico através do nosso perfil @brazilartes no Instagram. Faça parte de uma comunidade apaixonada por arte, onde você pode se manter atualizado com as maravilhas do mundo artístico de forma educacional e cultural.

Não perca a chance de se conectar conosco e explorar a exuberância da arte em todas as suas formas!

⚠️ Ei, um Aviso Importante para Você…

Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem encantadora através da ‘CuriosArt’. Esperamos que cada descoberta artística tenha acendido uma chama de curiosidade e admiração em você.

Mas lembre-se, esta é apenas a porta de entrada para um universo repleto de maravilhas inexploradas.

Sendo assim, então, continue conosco na ‘CuriosArt’ para mais aventuras fascinantes no mundo da arte.