Introdução – Quando um Rosto Silencioso Diz Mais do que um Século de História

Há pinturas que parecem olhar de volta para nós — não como imagens, mas como consciências.

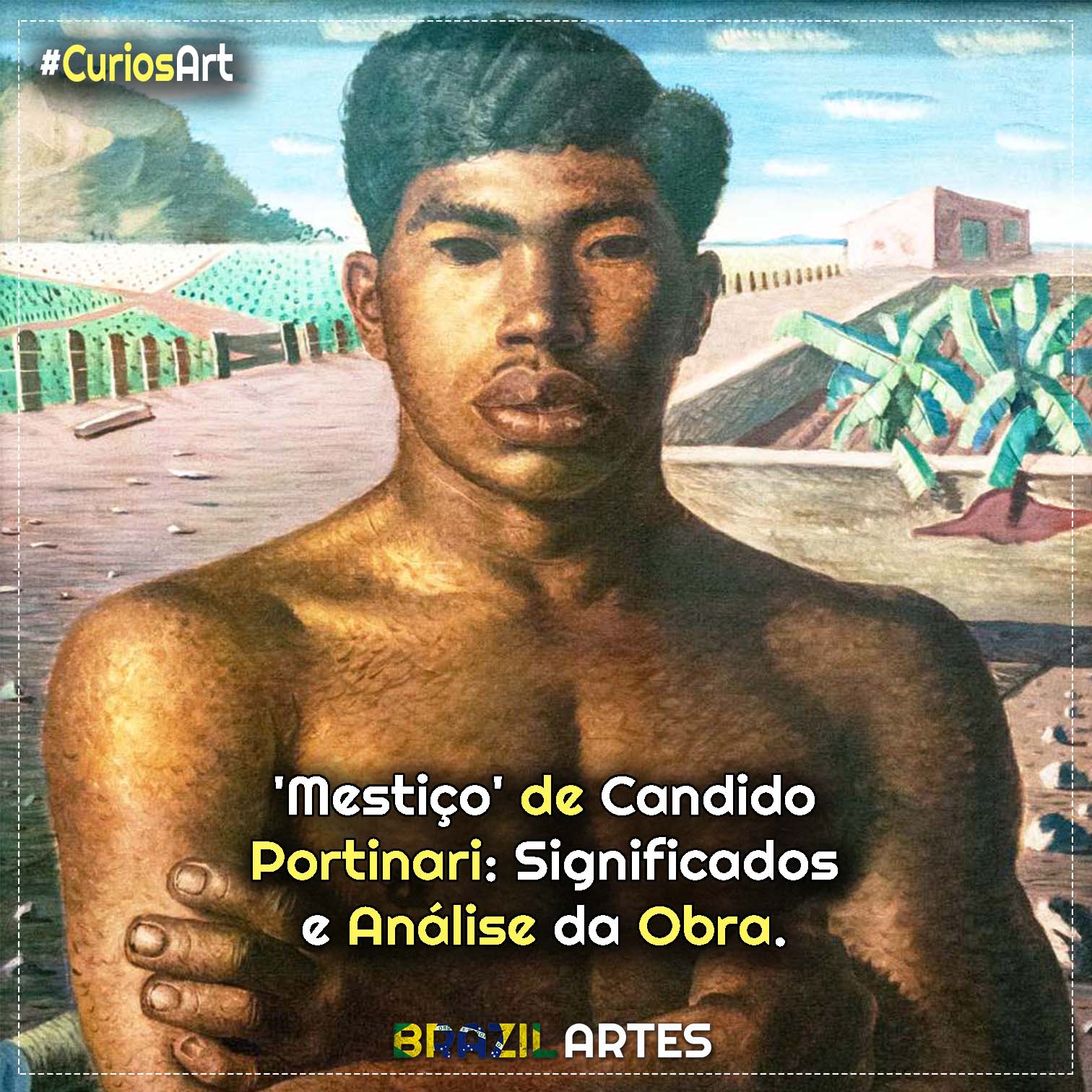

Mestiço (1934), de Candido Portinari, é uma delas. A figura masculina de tronco nu, braços cruzados e postura imponente ocupa quase toda a tela com uma força que dispensa palavras. É impossível observar aquele rosto sem sentir que ele carrega uma história inteira, como se a própria formação do Brasil estivesse concentrada ali, em silêncio.

À primeira vista, é apenas um retrato. Mas quanto mais o encaramos, mais percebemos que há algo maior: um país condensado em um corpo. A paisagem de café ao fundo é mínima, quase tímida; ela parece existir apenas para nos lembrar que esse homem não está sozinho — ele faz parte de algo maior, algo que moldou a economia, as relações sociais e a própria identidade nacional.

O ano de 1934 também não é detalhe. O Brasil discutia quem era, o que queria ser e qual rosto poderia representar sua mistura, suas tensões e seus conflitos. Os modernistas — entre eles Mário de Andrade, Oswald, Tarsila — buscavam a alma do país no povo e na cultura popular. O governo Vargas falava em unidade nacional e trabalhava para criar símbolos de pertencimento. A arte deixava de idealizar elites para olhar para o chão do país.

É nesse clima de busca identitária que Portinari, filho de imigrantes e criado entre cafezais, escolhe retratar o mestiço trabalhador como protagonista. E não de forma decorativa ou folclórica, mas como corpo monumental, como sujeito da história, como espelho do Brasil profundo.

Este artigo mergulha nos significados que essa pintura carrega — da análise formal à força simbólica, da construção da cena ao impacto racial, social e cultural.

Porque Mestiço não é apenas obra de arte.

É uma declaração.

O Que Portinari Revela: Composição, Corpo e a Construção de um Brasil Silencioso

A presença monumental: o corpo mestiço como centro absoluto da narrativa

A primeira impressão ao olhar Mestiço é de que nada — absolutamente nada — concorre com a figura central. O homem toma a tela com uma força física que parece ultrapassar seus limites. O tronco largo, os músculos tensos, a pele em tons terrosos e os braços cruzados criam uma presença quase escultórica. É como se Portinari tivesse esculpido esse corpo antes de pintá-lo, dando-lhe volume, profundidade e uma estranha mistura de dureza e serenidade.

Essa escolha estética não é aleatória.

Por séculos, trabalhadores rurais, negros e mestiços foram relegados ao plano de fundo da pintura brasileira, aparecendo como adereços, como “figurantes da nação”, raramente como sujeitos. Ao colocar esse homem tão perto do observador, Portinari rompe um ciclo. A figura interrompe a paisagem, bloqueia a vista, exige que o espectador o encare. Não há como escapar deste rosto — e é exatamente esse confronto que torna a obra tão poderosa.

A expressão séria, sem traços de submissão ou concessão emocional, reforça a sensação de que esse personagem não está ali para agradar. Ele está ali para existir. E sua existência tem peso histórico.

Portinari parece dizer:

“A identidade do Brasil está aqui. Olhem para ele.”

O fundo de café: o trabalho que moldou o país e que volta como memória visual

Atrás do homem, quase tímida, uma paisagem de café se estende em linhas regulares. A plantação não invade a cena; ao contrário, ela parece recuar diante da força da figura. Mas sua presença sutil carrega uma dimensão histórica profunda.

Entre 1870 e 1930, o café foi o grande motor da economia brasileira, responsável por acumular riquezas, construir cidades e estabelecer hierarquias sociais rígidas. Mesmo após a Abolição, a mão de obra negra e mestiça permaneceu como base dessa estrutura — agora sob novas formas de exploração, como o trabalho assalariado precário e os sistemas de colonato.

Quando Portinari pinta Mestiço em 1934, essa história ainda está viva nas plantações do interior paulista. A paisagem funciona como memória visual: ela não conta explicitamente o trabalho, mas o evoca.

Ela diz que, antes de qualquer identidade nacional construída no discurso, existe uma realidade concreta: o Brasil nasceu do trabalho rural pesado, feito majoritariamente por corpos negros e mestiços.

Assim, o fundo não é cenário — é contexto.

É a terra que sustenta o corpo, e o corpo que sustenta a terra.

A paleta terrosa: a fusão simbólica entre pele, solo e história

A paleta usada por Portinari — verdes contidos, ocres profundos, marrons densos, sombras acinzentadas — aproxima visualmente o corpo do personagem da própria terra ao fundo. Essa escolha cromática não é decorativa; é simbólica.

A pele do mestiço e a cor do solo dialogam, se tocam, se confundem.

É como se o artista quisesse mostrar que a história do Brasil está escrita tanto na terra quanto na carne. A proximidade tonal reforça a ideia de que o protagonista não está apenas diante da paisagem — ele pertence a ela, e ela pertence a ele.

O corpo ganha solidez quase mineral.

É duro como o solo.

É quente como a terra.

E é antigo como a história que carrega.

Essa fusão visual cria uma metáfora poderosa:

o mestiço é o Brasil em estado bruto — mistura, trabalho, resistência e ancestralidade.

O silêncio como discurso: a força da ausência de narrativa explícita

Talvez o elemento mais impactante de Mestiço seja aquilo que Portinari decide não mostrar.

Não há dor exposta, nem sorriso, nem movimento. Não há cenas de trabalho, nem violência, nem cotidiano. Tudo o que existe é esse corpo — parado, sério, firme — e uma paisagem que sussurra histórias que o quadro prefere não colocar em palavras.

Esse silêncio é carregado de sentido.

Ele fala sobre:

- o cansaço acumulado de gerações de trabalhadores rurais;

- a dureza da vida pós-abolição;

- a dignidade que não precisa de teatralidade;

- a presença de quem foi historicamente silenciado;

- o peso simbólico da mistura racial no Brasil.

Ao recusar drama fácil ou folclore, Portinari cria um retrato que é ao mesmo tempo síntese e denúncia.

O silêncio do personagem, mais do que qualquer narrativa explícita, obriga o espectador a confrontar o que não se vê — a história brasileira que a pintura carrega nas entrelinhas.

É esse silêncio, tão cheio de vozes, que transforma o quadro em documento social.

Os Significados Profundos de Mestiço: Raça, Mistura e a Construção da Identidade Brasileira

O mestiço como síntese visual de três matrizes do Brasil

O ponto central da obra não é apenas o trabalhador em si, mas o que ele representa. O mestiço, pintado por Portinari, é a síntese visual de três grandes forças que formaram o Brasil: a herança indígena, africana e europeia. Essa fusão não aparece como colagem ou fragmento; aparece como corpo completo — inteiro, sólido, inescapável.

Ao escolher esse tipo humano, Portinari intervém diretamente no debate identitário da década de 1930. Enquanto setores do Estado Novo buscavam símbolos de unidade e os modernistas procuravam o “Brasil profundo”, o artista afirma:

“O Brasil nasce da mistura — e a mistura tem rosto.”

Não é uma mistura idealizada, nem romântica. É a mistura real, vivida, marcada pela história da escravidão, da colonização e da desigualdade. Esse homem traz no corpo os vestígios desse processo: a força, a resistência, a dureza e a ancestralidade.

Portinari não suaviza nada.

Ele apresenta essa identidade sem maquiagem.

A crítica silenciosa ao mito da democracia racial

Nos anos 1930, era comum ouvir discursos que exaltavam o Brasil como país sem racismo, onde as diferenças conviviam harmoniosamente. Era a chamada “democracia racial”, conceito amplamente difundido entre intelectuais que buscavam construir uma narrativa positiva sobre o país.

Mestiço contradiz esse mito pela via da imagem.

O olhar firme do personagem, seus braços cruzados, a ausência de sorriso e o corpo marcado pelo trabalho mostram que a convivência entre raças não foi isenta de hierarquias e tensões. Não há celebração fácil. Não há idealização. Há realidade.

A dignidade do mestiço em Portinari não é leve ou festiva — é densa, carregada de história.

Esse rosto não confirma harmonia racial; ele a questiona.

Portinari, sem acusar, desnuda.

Sem discursar, revela.

É assim que Mestiço se torna um dos retratos mais críticos — e mais verdadeiros — da formação racial brasileira.

O trabalhador como espelho do país: quem sustenta o Brasil ganha finalmente um rosto

O personagem não é herói literário, não é líder político, não é explorado de forma melodramática. Ele é trabalhador. Ponto.

E isso muda tudo.

Portinari faz algo que poucos pintores brasileiros tiveram coragem de fazer antes dele: coloca o trabalhador rural como protagonista absoluto, como símbolo de força, dignidade e presença.

Ele não pertence à elite do café — ele é quem colhe o café.

E ainda assim, recebe o mesmo lugar monumental que retratos de aristocratas costumavam ocupar.

O gesto é político, estético e simbólico.

A mensagem é clara:

“O Brasil não é construído pelos que mandam, mas pelos que trabalham.”

Ao colocar esse homem no centro, Portinari corrige, pela arte, um apagamento histórico.

E transforma o povo — especialmente o povo mestiço — em figura central da nacionalidade.

A terra como extensão do corpo: identidade enraizada no solo

Na fusão cromática entre pele e paisagem, existe um significado profundo.

O corpo do mestiço não está diante da terra como elemento externo. Ele está integrado a ela, como se pertencesse ao mesmo material. A paleta terrosa aproxima corpo e solo; a textura reforça a ancestralidade compartilhada; o peso cromático indica história e permanência.

O Brasil retratado aqui não é o da modernidade urbana.

Não é o da elite ilustrada.

É o da terra trabalhada, da lavoura quente, da sobrevivência cotidiana.

O corpo mestiço é a própria topografia humana do país.

E Portinari deixa isso claro:

a identidade brasileira não nasce do asfalto — nasce da terra.

A ausência de narrativas explícitas como convite à leitura crítica

Portinari evita contar uma história literal.

Não há ação nem enredo.

Não há ferramentas de trabalho, não há companheiros, não há cena de colheita.

E, paradoxalmente, é essa ausência que fortalece o significado.

Ao recusar uma narrativa óbvia, Portinari transforma o quadro em campo aberto para interpretação crítica. O silêncio, a imobilidade e a centralidade do corpo obrigam o espectador a refletir sobre tudo o que não está sendo mostrado:

- a escravidão recém-superada;

- as condições precárias do trabalho rural;

- as desigualdades raciais persistentes;

- a exploração histórica do povo mestiço;

- o papel desse grupo na construção da nação.

Em vez de oferecer respostas prontas, Mestiço oferece perguntas.

E é nelas que reside seu poder duradouro.

Trabalho, Raça e Representatividade: A Leitura Social de Mestiço

A condição do trabalhador rural no Brasil pós-abolição

Quando Portinari pinta Mestiço em 1934, o Brasil ainda carregava marcas profundas dos quarenta anos pós-abolição. A liberdade recém-conquistada não significou inclusão real: grande parte da população negra e mestiça continuou presa a formas de trabalho rural desgastantes, em fazendas que dependiam da força física e ofereciam poucas garantias. O país se modernizava nas leis e nos discursos, mas mantinha estruturas antigas no cotidiano.

Esse homem retratado por Portinari nasce desse contexto. Mesmo sem ferramentas nas mãos, o corpo forte, a pele exposta ao sol e a plantação ao fundo descrevem sua vida inteira. Ele não é um símbolo abstrato; é o resultado de uma realidade muito concreta. Portinari, que cresceu em Brodowski cercado por cafezais, conhecia essa rotina com intimidade. Por isso, ao colocá-lo no centro da tela, ele não descreve um tipo distante — ele revela um personagem que o Brasil costumava ignorar.

Mestiço funciona, assim, como uma síntese visual da história rural brasileira: o corpo do trabalhador não é apenas presença física, mas memória viva de um sistema que se transformou sem romper completamente com a exploração. A força da obra nasce justamente dessa junção entre um indivíduo e uma estrutura social que moldou gerações.

Representatividade negra e mestiça na arte brasileira

Para entender o impacto do quadro, é importante lembrar como pessoas negras e mestiças foram representadas ao longo da história da arte brasileira. Em muitos casos, apareciam ao fundo, inseridas como parte da paisagem, em papéis servis, decorativos ou folclorizados. Estavam presentes, mas raramente eram protagonistas. A arte espelhava a sociedade: a centralidade era branca; a margem, mestiça e negra.

Portinari rompe esse padrão com força. Em Mestiço, o homem não está no fundo — ele domina o espaço, bloqueia parte da paisagem e obriga o observador a encarar seu rosto diretamente. Não há humilhação, nem submissão, nem exotização. Sua postura firme e seu olhar sério são representações de presença e dignidade. Ele não é figura de “decoração social”: é sujeito, é centro, é símbolo.

Essa mudança tem peso histórico. Ao lado de obras como O Lavrador de Café e Retirantes, Portinari inaugura um novo lugar para o povo na pintura brasileira, deslocando a narrativa das elites para os trabalhadores que sustentavam a vida do país. O artista não cria um herói idealizado, mas uma figura real, construída com respeito e densidade humana. Isso abre espaço para uma discussão mais ampla sobre quem tem o direito de ocupar a centralidade das imagens.

Entre crítica e reconhecimento: por que Mestiço importa hoje

O que faz Mestiço permanecer tão atual é sua capacidade de equilibrar crítica histórica e reconhecimento simbólico. O quadro não é panfletário, mas é profundamente político porque dá protagonismo a quem sempre esteve à margem. O corpo do personagem carrega a história de um país estruturado sobre desigualdades raciais e econômicas; ao mesmo tempo, sua dignidade silenciosa oferece uma forma rara de reconhecimento e afirmação.

O fundo com plantações de café lembra discretamente que esse homem está ligado a um sistema que, durante décadas, lucrou com o trabalho pesado de negros e mestiços. Sua expressão séria transmite consciência e resistência, não submissão. Ele não confirma a narrativa de convivência pacífica entre raças — ele revela seu peso e suas assimetrias.

Ao mesmo tempo, Portinari transforma esse trabalhador em símbolo da nação. Pela primeira vez, um rosto mestiço ocupa a centralidade monumental antes reservada a figuras brancas, aristocráticas ou alegorias europeizadas. O Brasil que Portinari pinta é diverso, mestiço e profundamente marcado pelo trabalho rural — e é esse Brasil que ele decide colocar como protagonista.

No século XXI, quando debates sobre racismo estrutural, identidade e representatividade ganham urgência, Mestiço volta a ser referência. Professores, pesquisadores e curadores usam a obra para discutir como o país foi construído — e por que certos padrões permanecem. O quadro permite pensar passado e presente simultaneamente: mostra quem sustentou o Brasil e também quem continua sem acesso pleno às decisões e aos direitos.

Por isso, Mestiço não é apenas uma pintura importante de Portinari — é um espelho incômodo e necessário. Ele força o país a reconhecer suas raízes, suas contradições e sua dívida histórica. E permanece relevante porque não suaviza nada: mostra, com firmeza e silêncio, que a identidade brasileira nasce do corpo que trabalha, resiste e permanece.

A Construção da Identidade Brasileira: Mestiçagem, Nação e Memória

O corpo mestiço como metáfora da identidade nacional

Em Mestiço, Portinari não retrata apenas um trabalhador rural: ele cristaliza visualmente um conceito que dominou o debate cultural do Brasil nas primeiras décadas do século XX — a ideia de que o país era fruto da mistura racial. No período em que o quadro foi pintado, intelectuais como Gilberto Freyre, com Casa-Grande & Senzala (1933), afirmavam que o Brasil nascia do encontro entre matrizes indígenas, africanas e europeias. Portinari capta esse clima intelectual e o transforma em imagem concreta, colocando a mestiçagem no centro da tela, não como retórica sociológica, mas como carne, gesto e presença.

O homem que ele retrata não é folclórico, tampouco idealizado. Ele carrega força, dureza, ancestralidade e silêncio — características que condensam séculos de formação cultural. Esse corpo mestiço, colocado em primeiro plano, funciona como síntese de uma identidade que começava a ser tratada como valor nacional. Não é mais o Brasil que tenta imitar a Europa; é o Brasil que começa a enxergar a si mesmo no rosto do trabalhador comum, da população misturada que sustentou a lavoura e a economia por gerações.

Ao dar monumentalidade a esse corpo, Portinari reforça uma declaração estética e política: a identidade do país não se constrói a partir de figuras brancas da elite, mas a partir daqueles que, historicamente, ocupam a base da pirâmide social. O Brasil, aqui, é mestiço — e sua força vem dessa mistura.

A virada modernista e o reconhecimento do povo como sujeito artístico

O significado do quadro só ganha sua dimensão completa quando o situamos no movimento mais amplo da arte brasileira. Após a Semana de Arte Moderna de 1922, artistas e escritores começaram a romper com modelos europeus e a olhar para o povo, os trabalhadores, as tradições populares e a vida rural como matrizes legítimas de criação estética. Quando Portinari pinta Mestiço em 1934, esse processo já estava em curso.

Nesse cenário, o artista realiza um gesto duplo. De um lado, ele incorpora a sensibilidade modernista — o desejo de representar o Brasil real, com seus tipos humanos, suas tensões sociais e sua geografia cultural. De outro, ele faz isso dentro de um equilíbrio estético próprio, sem cair no exagero formal. A figura central é sólida, contida, direta. A linguagem pictórica não precisa de distorções radicais para expressar força. A modernidade do quadro não está no rompimento técnico, mas no foco: o povo é o protagonista.

Essa escolha se conecta com uma mudança profunda no imaginário nacional. Durante o Império e o início da República, as representações oficiais costumavam exaltar figuras brancas, líderes militares, cenas alegóricas de progresso. Ao pintar um homem mestiço como símbolo do país, Portinari desloca o centro da narrativa e inaugura um novo tipo de monumentalidade — não baseada no poder estatal, mas na potência humana.

Essa virada modernista é parte essencial da análise do quadro: Mestiço não é apenas uma pintura bonita; é um documento visual de uma época em que o Brasil buscava novos modos de se ver e se afirmar.

Trabalho, terra e pertencimento: o elo entre corpo e país

Outra camada fundamental da obra está no modo como Portinari articula o corpo do personagem com a paisagem ao fundo. A lavoura de café — organizada, repetitiva, insistente — não aparece como um simples cenário. Ela funciona como extensão simbólica do próprio corpo do trabalhador. A pele terrosa dialoga com o solo; a postura firme remete às fileiras ordenadas de plantio; a dureza da expressão reflete a dureza da terra.

Essa equivalência visual transforma o corpo daquele homem numa espécie de geografia nacional. Ele é o Brasil rural, o Brasil que sustentou a economia cafeeira, o Brasil que atravessou a escravidão, o Brasil que sobreviveu ao pós-abolição ainda marcado por desigualdade. O trabalhador mestiço não está apenas “na” terra; ele “é” a terra — e isso se torna componente do significado mais profundo da obra.

Ao integrar figura e fundo dessa maneira, Portinari revela que o país nasce precisamente da relação entre trabalho e território. O campo não é romantizado. Não há exuberância idílica, nem cores vibrantes que suavizem a cena. A paisagem é quase fria, calculada, distante. É o trabalhador que irrompe com força, não o campo. O Brasil não é um cenário; é o corpo que o atravessa.

A dignidade silenciosa como forma de resistência

Entre todos os elementos do quadro, talvez o mais impressionante seja o silêncio. O homem não sorri, não saúda, não expressa submissão. Seu olhar é direto, mas não agressivo. Sua postura é firme, mas não teatral. Essa ausência de efusividade é uma forma de resistência — uma recusa a ser reduzido a tipo pitoresco ou figura decorativa.

A dignidade que Portinari atribui ao personagem não é heroica, mas cotidiana. É uma dignidade construída na secura da expressão, na estabilidade do tronco, na força contida dos braços cruzados. Ele não reivindica protagonismo; ele é protagonista. Essa postura transforma o quadro em comentário político: o trabalhador mestiço se torna sujeito histórico num país que, por muito tempo, o relegou à invisibilidade.

Esse silêncio também é memória. Ele carrega, mesmo sem mostrar, a história da escravidão, das lutas por sobrevivência, das jornadas de lavoura, das desigualdades que persistiram no pós-abolição. A expressão dura, mas não amarga, revela tanto o peso da vida quanto a permanência da força.

Portinari cria um ícone — e esse ícone fala sem abrir a boca.

O impacto simbólico de Mestiço no século XX e no presente

Mestiço não se limita ao seu próprio tempo. A obra atravessa décadas porque toca em temas estruturantes da história brasileira: raça, trabalho, desigualdade, identidade, memória. Ela se tornou referência para pesquisadores, educadores, curadores e artistas contemporâneos justamente porque oferece uma síntese visual rara — simples na superfície, profunda na análise.

Hoje, num Brasil que revisita debates sobre racismo estrutural, representatividade e narrativa histórica, o quadro ganha nova relevância. Ele ajuda a mostrar como a mestiçagem, frequentemente celebrada como símbolo de harmonia, também esconde desigualdades profundas. O rosto do trabalhador carrega a marca dessa ambiguidade: ele é belo, forte e digno — mas carrega também a dureza de um país que o reconhece e o invisibiliza ao mesmo tempo.

Por isso, Mestiço não é apenas obra-prima de Portinari; é ferramenta de reflexão. É imagem que interpela, que incomoda, que devolve ao espectador perguntas sobre quem constrói o país e quem colhe seus frutos. E é essa capacidade de dialogar com o presente que mantém a obra viva, estudada e necessária.

Curiosidades sobre “Mestiço” 🎨

🖼️ O quadro foi pintado em 1934, apenas um ano após a publicação de Casa-Grande & Senzala, obra que reacendeu o debate sobre mestiçagem no Brasil — diálogo direto com o tema de Portinari.

🏛️ A pintura integra o acervo do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de Janeiro, instituição fundamental para a preservação da arte modernista brasileira.

📜 Portinari cresceu em meio a cafezais em Brodowski (SP), convivendo de perto com trabalhadores rurais. A obra reflete memórias reais de sua infância e das pessoas que o cercaram.

🧠 O modelo do quadro nunca foi identificado, reforçando a ideia de que Portinari queria um tipo simbólico — não alguém específico — para representar o “rosto do Brasil”.

🔥 Mestiço é considerado uma das primeiras obras em que Portinari centraliza o povo como protagonista, antecipando séries icônicas como Os Retirantes e O Lavrador de Café.

🌍 A obra é frequentemente analisada em debates sobre racismo estrutural, pois evidencia como a mestiçagem foi romantizada enquanto as desigualdades permaneciam profundas no país.

Conclusão – Quando um Rosto Resume o Peso de uma Nação

Em Mestiço, Candido Portinari faz de um único rosto o retrato de um país inteiro. O homem retratado simboliza séculos de mistura, trabalho árduo e desigualdades ainda presentes. Sua postura firme, seu silêncio denso e sua monumentalidade revelam a história de milhões que construíram o Brasil sem ocupar posições de prestígio ou visibilidade.

Ao colocá-lo no centro da tela, Portinari rompe com a tradição que relegava corpos negros e mestiços ao fundo da cena. Ele oferece dignidade, grandiosidade e humanidade a quem sempre foi retratado como acessório. Essa inversão transforma o quadro em gesto político e estético: a identidade brasileira só pode ser compreendida olhando diretamente para quem sustentou o país.

A permanência da obra se explica porque ela fala de temas que continuam estruturando o Brasil contemporâneo — raça, trabalho, memória, desigualdade e representatividade. Não é apenas pintura; é documento e espelho. Mestiço não conclui uma narrativa, mas a mantém aberta, convidando o espectador a reconhecer que a história do país pulsa nesse corpo silencioso e resistente.

É essa força — humana, social e simbólica — que torna o quadro indispensável ontem e hoje.

Perguntas Frequentes sobre “Mestiço” de Candido Portinari

O que o quadro Mestiço representa na obra de Portinari?

A pintura representa o trabalhador rural mestiço como símbolo da formação social do Brasil. Portinari coloca no centro quem foi historicamente marginalizado, destacando raça, identidade e a força do povo na construção nacional.

Por que o personagem é retratado de forma tão monumental?

A monumentalidade transforma o trabalhador comum em protagonista. Portinari amplia sua presença para dar dignidade e importância histórica ao mestiço, rompendo com representações elitistas tradicionais.

Qual é o papel da plantação de café ao fundo?

A plantação conecta o personagem ao trabalho rural que sustentou a economia brasileira após a Abolição. Ela reforça a relação entre corpo, terra e memória histórica do país.

Como o quadro dialoga com a identidade brasileira?

O personagem mestiço reflete a mistura racial que define o Brasil. Portinari o transforma em ícone visual da nação, expressando debates sobre identidade nos anos 1930.

O quadro pode ser lido como crítica social?

Sim. Embora não seja panfletária, a obra denuncia desigualdades raciais e a dureza do trabalho rural ao dar protagonismo às populações historicamente invisibilizadas.

Qual é o contexto histórico da criação de Mestiço?

Pintado em 1934, o quadro surge em meio ao governo Vargas, quando a identidade nacional e a valorização do “povo brasileiro” eram debates centrais no país.

Por que Mestiço permanece tão relevante hoje?

A obra continua atual por abordar temas como racismo estrutural, representatividade, identidade, memória e desigualdade — questões que ainda estruturam a sociedade brasileira.

Quem é o homem retratado na pintura?

Não é uma pessoa específica, mas um tipo simbólico: o trabalhador rural mestiço que representa a base social e cultural do Brasil no início do século XX.

Por que o personagem aparece com o tronco nu?

O tronco nu destaca força, trabalho e vínculo direto com a terra. É uma forma de valorizar o corpo como instrumento histórico e símbolo nacional.

O que o olhar sério do personagem expressa?

O olhar firme comunica resistência, consciência histórica e dureza da vida rural. Evita idealizações românticas e reforça a presença digna do trabalhador.

A obra integra o Modernismo brasileiro?

Sim. Mestiço faz parte do modernismo social, no qual Portinari valoriza trabalhadores, camponeses e figuras populares como protagonistas da narrativa nacional.

O quadro foi bem recebido quando foi pintado?

Sim. Em círculos modernistas, a obra reforçou Portinari como pintor do povo e como voz artística comprometida com a realidade brasileira.

Onde Mestiço está exposto atualmente?

A obra está no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de Janeiro, instituição que preserva parte central da arte modernista brasileira.

A pintura idealiza ou retrata o trabalhador de forma realista?

Portinari evita tanto idealização heroica quanto caricatura. O corpo é real, marcado pelo trabalho, representado com dignidade e presença direta.

Professores usam Mestiço em sala de aula?

Sim. A obra é amplamente usada para discutir identidade brasileira, pós-abolição, raça, trabalho rural, modernismo e a representação do povo na história da arte.

Referências para Este Artigo

Museu Nacional de Belas Artes (MNBA). Coleção Portinari. Rio de Janeiro.

Descrição: O MNBA preserva importantes obras do modernismo nacional, incluindo Mestiço. A instituição é fonte fundamental para pesquisas sobre Portinari e sua produção da década de 1930.

Instituto Candido Portinari – Documentação e Catálogos (Brodowski/RJ, s/d)

Descrição: O Instituto reúne cartas, registros, fotos e estudos originais do artista. Suas publicações ajudam a compreender o contexto pessoal, político e estético de Mestiço.

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala

Descrição: Obra clássica que reacende o debate sobre mestiçagem e formação da sociedade brasileira. Fundamental para entender o ambiente intelectual que influenciou Portinari.

🎨 Explore Mais! Confira nossos Últimos Artigos 📚

Quer mergulhar mais fundo no universo fascinante da arte? Nossos artigos recentes estão repletos de histórias surpreendentes e descobertas emocionantes sobre artistas pioneiros e reviravoltas no mundo da arte. 👉 Saiba mais em nosso Blog da Brazil Artes.

De robôs artistas a ícones do passado, cada artigo é uma jornada única pela criatividade e inovação. Clique aqui e embarque em uma viagem de pura inspiração artística!

Conheça a Brazil Artes no Instagram 🇧🇷🎨

Aprofunde-se no universo artístico através do nosso perfil @brazilartes no Instagram. Faça parte de uma comunidade apaixonada por arte, onde você pode se manter atualizado com as maravilhas do mundo artístico de forma educacional e cultural.

Não perca a chance de se conectar conosco e explorar a exuberância da arte em todas as suas formas!

⚠️ Ei, um Aviso Importante para Você…

Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem encantadora através da ‘CuriosArt’. Esperamos que cada descoberta artística tenha acendido uma chama de curiosidade e admiração em você.

Mas lembre-se, esta é apenas a porta de entrada para um universo repleto de maravilhas inexploradas.

Sendo assim, então, continue conosco na ‘CuriosArt’ para mais aventuras fascinantes no mundo da arte.