Introdução – Uma Imagem que Revela o Projeto Racial de um País

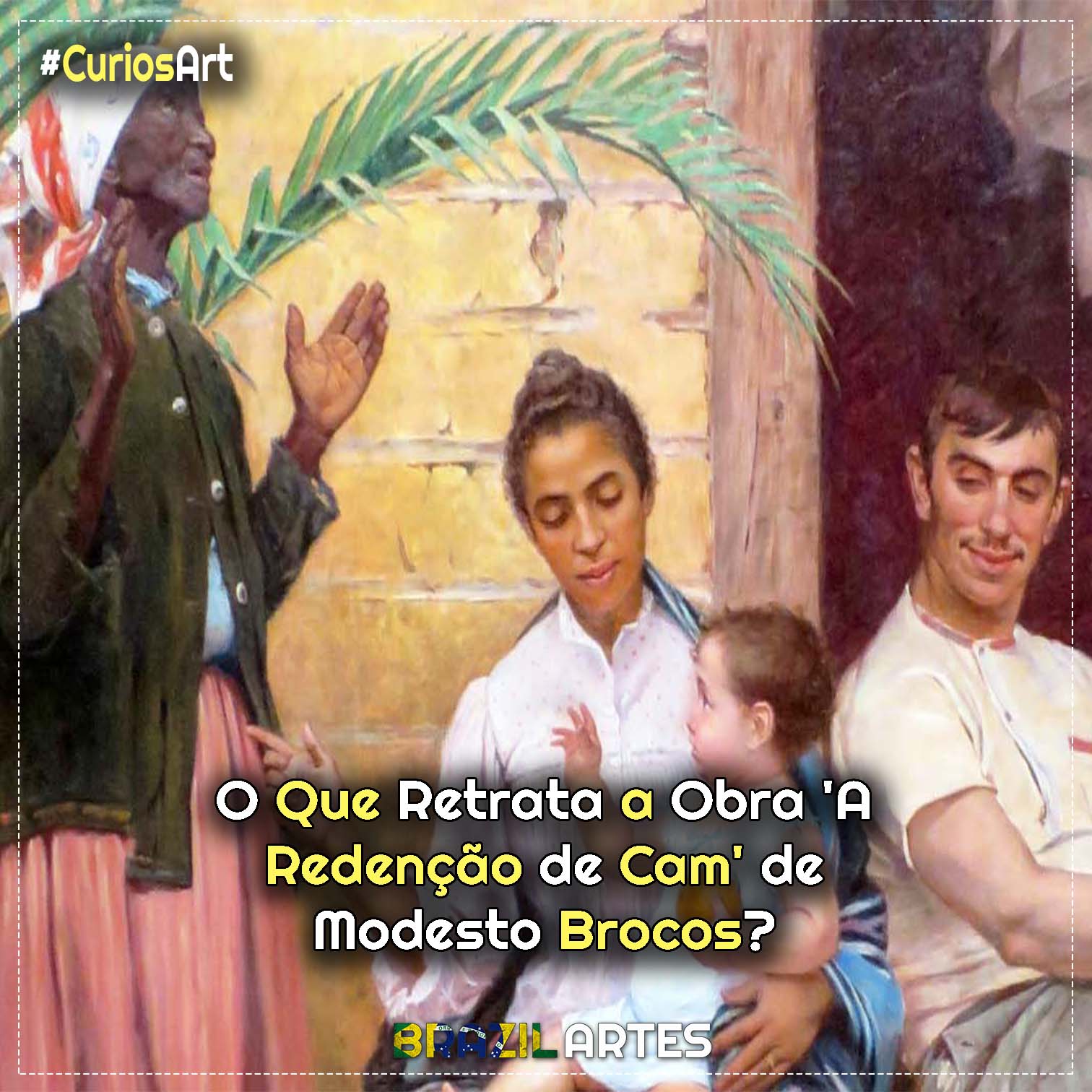

A primeira vez que alguém encara A Redenção de Cam (1895), de Modesto Brocos, a sensação costuma ser dupla: familiaridade e choque. Familiaridade porque a cena doméstica — uma família simples, uma avó emocionada, um bebê no colo da mãe — parece cotidiana. Choque porque, ao observar com atenção a gradação de tons de pele, a obra revela uma narrativa racial construída milimetricamente.

Brocos transforma um momento íntimo em alegoria nacional. A avó negra à esquerda, a mãe mestiça ao centro, o pai branco à direita e o bebê branco iluminado compõem uma espécie de “escada cromática”, traduzindo visualmente o pensamento intelectual que marcou o Brasil no fim do século XIX: a crença no embranquecimento como destino desejável.

O quadro nasceu em 1895, apenas sete anos após a Abolição, quando cientistas, políticos e artistas tentavam criar uma nova imagem do país. Em meio a teorias raciais importadas da Europa, a obra foi celebrada como símbolo de “progresso”. Hoje, porém, ela é vista como documento de uma ideologia excludente — e é exatamente por isso que continua tão importante.

Neste artigo, examinaremos o que a obra retrata, como organiza sua narrativa visual e por que se tornou um dos símbolos mais discutidos da história cultural brasileira.

O Que a Obra Mostra: A Cena, os Personagens e a Mensagem Principal

A cena doméstica como narrativa racial

O primeiro impacto de A Redenção de Cam está na aparente simplicidade da cena. Uma família pobre se reúne em torno de um bebê recém-nascido. A avó, de pele negra, ergue as mãos num gesto de agradecimento; a mãe mestiça segura a criança; o pai branco observa de pé, em atitude estável.

Essa organização não é casual: Brocos constrói uma leitura simbólica da sociedade brasileira logo após a Abolição, usando o espaço doméstico como palco para ideias científicas e políticas.

A casa é simples, com chão irregular e tecidos pendurados, criando um ambiente que, à época, seria visto como “neutro” — como se a pobreza naturalizasse a narrativa. Essa neutralidade, porém, é apenas aparência: é dentro dela que o artista insere um discurso sobre hierarquia racial.

Os elementos do ambiente funcionam como moldura silenciosa. Nada distrai o olhar da progressão de tons de pele, que se torna o verdadeiro motor da cena. Brocos cria, assim, uma narrativa visual que conecta corpo, cor e destino.

As três gerações e a transição de tons de pele

A obra retrata três gerações femininas:

- a avó negra;

- a mãe mestiça;

- o bebê branco.

Essa sequência faz da família uma alegoria do que os intelectuais da época chamavam de “melhoramento racial”. A avó carrega marcas do trabalho forçado e da vida dura; a mãe ocupa um lugar intermediário; o bebê representa o desfecho desejado.

Em outras palavras, Brocos transforma a composição em uma narrativa de “progresso” que utiliza corpos como etapas.

A transição entre as figuras é cuidadosa: a pose inclinada da avó, a serenidade da mãe e a luminosidade do bebê criam uma leitura ascendente, reforçada pela posição do pai branco à direita. A imagem transmite a ideia de que o futuro desejável é aquele em direção à brancura.

A gradação, longe de ser acidental, era vista à época como prova visual da eficácia da miscigenação — uma tese que economistas, políticos e médicos defendiam como solução nacional.

O gesto da avó: entre devoção e apagamento

O elemento mais poderoso da obra é o gesto da avó. Ela ergue as mãos ao céu em agradecimento, como se celebrasse o nascimento de uma criança branca.

Esse gesto é a chave interpretativa da pintura.

Para o público de 1895, a cena representava esperança, alegria e redenção familiar. Para o olhar contemporâneo, simboliza a internalização de uma ideologia que via a eliminação progressiva da negritude como avanço social.

A avó, que provavelmente viveu a escravidão recém-extinta, agradece por aquilo que a sociedade considerava “melhoria”.

O gesto funciona como ritual simbólico — quase religioso — de apagamento racial.

Esse detalhe mostra como a arte pode legitimar discursos sem precisar dizer uma única palavra.

O Significado Central: A Ideologia do Embranquecimento em Imagem

A lógica racial do século XIX como base da composição

Para entender o que A Redenção de Cam retrata, é preciso voltar ao clima intelectual do fim do século XIX. Após 1888, o Brasil buscava definir uma nova identidade nacional em meio a medos, tensões e desigualdades herdadas da escravidão.

Foi nesse ambiente que médicos, antropólogos e políticos passaram a defender a chamada ideologia do embranquecimento — a crença de que a miscigenação, ao longo das gerações, tornaria o país mais “civilizado”.

Brocos absorve essa visão e a transforma em imagem.

A gradação de tons de pele não é apenas um recurso estético; é a tradução plástica de um pensamento que atravessava universidades, jornais, políticas públicas e debates científicos.

O quadro funciona como síntese visual de uma teoria que, à época, era considerada moderna.

Ao organizar a família como sequência cromática, o artista cria uma narrativa que fala tanto sobre biologia imaginada quanto sobre projeto nacional. O que está em jogo não é apenas um nascimento, mas a promessa de um país que buscava apagar a própria diversidade para se aproximar do ideal europeu.

Essa lógica, hoje reconhecida como racismo científico, ganha força justamente porque se apresenta com ar de naturalidade — como se fosse apenas o retrato de uma família comum.

A promessa visual de um “futuro melhor”

A obra sugere, de forma silenciosa, que o bebê branco representa um futuro mais promissor.

A luz que recai sobre ele, sua centralidade e o gesto da avó compõem um discurso otimista, quase celebratório.

No fim do século XIX, essa mensagem era vista como positiva: a miscigenação seria a “redenção” — o caminho para corrigir as marcas da escravidão.

Hoje compreendemos essa mensagem como problemática.

A pintura revela o desejo de “melhorar” a população através da eliminação progressiva da negritude, reforçando a crença de que a brancura era sinônimo de avanço.

O quadro não retrata apenas um ideal estético; retrata uma política não declarada, porém amplamente difundida.

Esse contraste entre o olhar da época e a leitura atual torna a obra um documento essencial para compreender como o racismo brasileiro foi se refinando ao longo das décadas — deixando de ser explícito para assumir formas mais sutis.

O título controverso: por que “Redenção” e por que “Cam”?

O nome da pintura é, por si só, um capítulo à parte.

No Antigo Testamento, Cam é o filho de Noé cuja descendência foi associada, por interpretações distorcidas ao longo dos séculos, aos povos africanos.

Essa leitura teológica — usada historicamente para justificar escravidão e hierarquias raciais — associava “Cam” à ideia de maldição.

Quando Brocos chama a obra de A Redenção de Cam, aciona um simbolismo poderoso: a ideia de que a população negra brasileira estaria sendo “redimida” através do embranquecimento.

Ou seja, a “redenção” não é espiritual, mas racial.

O título parece ser apenas um detalhe, mas é ele que explicita o discurso central da pintura.

Para quem conhecia a referência bíblica, o sentido era cristalino: o nascimento do bebê branco representaria uma espécie de “salvação” da linhagem de Cam.

Hoje, o título soa violento. Exibe com crueza um pensamento racial que se apresentava como ciência e se infiltrou na arte, na política e na educação.

A Composição Como Argumento: Como Brocos Usa a Forma para Contar Ideias

A gradação de luz e cor como ferramenta narrativa

Brocos não se apoia apenas na temática para construir sua mensagem.

Ele utiliza “traduções visuais” — luz, posição, direção do olhar, gestos — para guiar o espectador pela história que deseja contar.

A luminosidade é parte essencial desse processo.

A cena se abre em uma sombra suave à esquerda, onde está a avó, e se move em direção a uma área mais clara, onde o bebê e o pai se destacam.

Essa passagem de sombra para luz reforça a ideia de transformação.

Nada disso é casual: a luz dirige a interpretação do observador.

As roupas também seguem essa lógica.

Os tons mais escuros à esquerda e mais claros à direita reforçam visualmente a sensação de melhoria.

Brocos cria uma composição que funciona quase como argumento científico — como se fosse possível provar, pela pintura, a eficácia da miscigenação.

A tela opera como metáfora e como tese.

A posição dos corpos e a hierarquia simbólica

As figuras são cuidadosamente distribuídas:

- a avó está olhando para o céu, em posição de súplica;

- a mãe está ereta, sustentando o bebê;

- o pai está de pé, estável e iluminado.

Essa organização não apenas conta uma história; cria uma hierarquia.

A avó é marcada pelo passado; a mãe representa o presente; o pai e o bebê apontam para o futuro.

É uma leitura teleológica — como se a família estivesse destinada a alcançar a brancura.

O detalhe mais importante: a mãe olha para o bebê, mas o pai não olha para ela.

O pai observa o conjunto com certa distância, simbolizando autoridade.

É como se Brocos dissesse que o futuro em direção ao embranquecimento pertence ao pai — à figura masculina, branca, europeia.

Esse arranjo visual reforça uma narrativa de poder que vai além da cor da pele: mostra quem conduz a família e quem se submete ao processo.

O bebê como símbolo absoluto da narrativa

Por fim, o bebê é o coração da composição.

Pequeno em tamanho, imenso em significado.

Ele é a figura que condensa todas as expectativas, medos e teorias daquela época.

A luz suave que envolve seu corpo funciona como um foco de atenção, quase como um farol dentro da cena.

O bebê não é apenas um personagem; é símbolo de “resultado”.

O quadro o trata como o ápice de um processo — e a família inteira existe, no quadro, para justificar sua presença.

Esse ponto resume a lógica da obra: tudo converge para a brancura, tudo se organiza para afirmar que o futuro está ali, no colo da mãe.

A Recepção da Obra: Do Aplauso do Século XIX ao Olhar Crítico Contemporâneo

A celebração inicial: quando a obra parecia “moderna”

Quando foi exibida pela primeira vez em 1895, A Redenção de Cam encontrou um público que via a obra como sinal de progresso.

O Brasil vivia apenas sete anos de pós-abolição, e intelectuais buscavam formas de imaginar um país “renovado”.

Dentro desse clima, a pintura de Brocos foi recebida como expressão visual de uma tese considerada científica: a ideia de que a miscigenação levaria ao embranquecimento da população ao longo das gerações.

Jornais e críticos do período elogiaram a precisão técnica, o uso da luz e a temática “atual”.

Para as elites brancas, a obra dialogava com teorias de eugenia e antropologia física que circulavam no Rio de Janeiro e na Europa.

A pintura parecia harmonizar arte e ciência — e esse suposto casamento agradou profundamente aos formuladores de políticas da época.

A reação positiva diz mais sobre o imaginário racial do período do que sobre a tela em si.

A sociedade legitimava narrativas que associavam progresso à brancura, e a obra se encaixava perfeitamente nesse discurso.

O uso político da pintura: do Brasil ao Congresso Universal das Raças (1911)

Se a recepção inicial foi marcada por elogios, o uso político da obra consolidou sua força simbólica.

Em 1911, o antropólogo João Batista de Lacerda, então diretor do Museu Nacional, apresentou A Redenção de Cam no Congresso Universal das Raças, em Londres.

Lacerda usou a pintura como “prova visual” de que o Brasil caminhava para se tornar um país mais branco e, segundo sua visão, mais desenvolvido.

A participação da obra nesse evento revela sua dimensão ideológica.

Não se tratava apenas de pintura acadêmica, mas de argumento político.

A imagem foi exibida como exemplo da “capacidade regenerativa” da miscigenação, reforçando um discurso pseudocientífico.

A partir desse momento, a obra deixou de ser apenas arte — tornou-se documento.

Documento de um pensamento intelectual que buscava justificar desigualdades através de interpretações raciais travestidas de ciência.

A reinterpretação crítica a partir do século XX

A leitura da obra começou a mudar no século XX, especialmente entre historiadores, antropólogos, educadores e críticos de arte.

Com o avanço de estudos sobre racismo estrutural, pós-abolição e história social, A Redenção de Cam passou a ser vista como registro problemático — e não como manifestação de progresso.

A partir dos anos 1980 e 1990, pesquisas como as de Lilia Schwarcz, Thomas Skidmore e outros estudiosos qualificaram a obra como expressão de um imaginário racial elitista, associado a narrativas de apagamento.

Essa virada interpretativa foi fundamental:

o quadro deixou de ser visto como celebração e passou a ser entendido como espelho de ideologias que moldaram a desigualdade brasileira.

Por Que a Obra Ainda Importa Hoje: Racismo Estrutural, Memória e Representação

O espelho das desigualdades contemporâneas

O impacto de A Redenção de Cam permanece vivo porque revela as raízes do racismo estrutural brasileiro.

A tela não fala apenas sobre 1895; fala sobre como o país naturalizou padrões raciais que ainda se refletem em políticas, beleza, mídia, acesso a direitos e mobilidade social.

A obra ajuda a entender que o racismo brasileiro não se explica apenas pela escravidão, mas também pelas teorias e discursos que surgiram após 1888 — discursos que consideravam a diversidade um problema a ser “corrigido”.

Ao olhar para a pintura, percebemos que muitos dos padrões valorizados hoje têm origem nesse imaginário de embranquecimento.

Por isso a obra continua a provocar desconforto: ela mostra que desigualdades não são acidentes; são sistemas.

A força da obra na educação e no debate cultural

Nos últimos anos, A Redenção de Cam ganhou centralidade em salas de aula, vestibulares e exposições.

Professores utilizam a imagem como ferramenta crítica para discutir:

- pós-abolição e formação do trabalho livre;

- imigração europeia e políticas de branqueamento;

- racismo científico e eugenia;

- identidade nacional;

- representações de pessoas negras na arte;

- legado de exclusões e apagamentos.

A pintura tornou-se recurso pedagógico porque revela, de forma visual, aquilo que muitos textos explicam com dificuldade.

Ela permite que estudantes percebam como a arte participa da construção de discursos sociais — e como pode ser reavaliada à luz de leituras contemporâneas.

A disputa pela memória: o papel da obra na narrativa nacional

A obra também importa porque expõe uma disputa essencial: quem conta a história do Brasil?

Durante muito tempo, a arte figurativa serviu para legitimar projetos de nação que excluíam corpos negros de protagonismo.

A Redenção de Cam evidencia esse processo com clareza dolorosa.

Hoje, museus e curadores revisitam o passado com perguntas urgentes:

Quem ficou de fora?

Quem foi silenciado?

E como essas omissões moldaram a memória coletiva?

Ao ser reinterpretada, a pintura deixa de ser “celebração” e se torna alerta.

Ela mostra que a história visual do país não é neutra — é construída, negociada, disputada.

E que somente enfrentando essas imagens é possível reimaginar o futuro com mais justiça e consciência histórica.

Curiosidades sobre A Redenção de Cam 🎨

🖼️ A obra foi pintada em 1895, apenas sete anos após a Abolição, num momento em que o Brasil buscava criar uma nova identidade nacional — e muitos intelectuais defendiam o embranquecimento como “solução”.

🏛️ A tela foi apresentada como “prova científica” no Congresso Universal das Raças (1911), em Londres, reforçando discursos pseudocientíficos sobre miscigenação e progresso racial.

📜 O título usa a figura bíblica de Cam, interpretada historicamente por teóricos racistas como ancestral dos povos africanos. O nome funciona como chave para entender a ideologia da obra.

🧠 Modesto Brocos foi professor na Escola Nacional de Belas Artes, e seu trabalho dialogava com teorias científicas da época — mostrando como arte e ciência podem se unir para reforçar ideologias.

🌍 A obra é hoje amplamente usada em vestibulares, exposições e salas de aula, porque permite discutir racismo estrutural, pós-abolição e a construção da identidade brasileira.

🔥 A pintura gerou uma forte virada interpretativa no século XX: o que antes era visto como mensagem otimista virou objeto de crítica, tornando-se símbolo de como o Brasil precisa reavaliar seu passado.

Conclusão – Quando a Arte Revela o Silêncio que Ainda Ecoa

A Redenção de Cam permanece entre as obras mais desconfortáveis e reveladoras da arte brasileira porque expõe, sem disfarces, o imaginário racial que moldou o país no fim do século XIX. Brocos, talvez sem plena noção da dimensão histórica de sua pintura, transformou em imagem um pensamento que buscava reorganizar a sociedade pela lente do embranquecimento.

Ao revisitar a obra hoje, percebemos que ela fala menos sobre a família retratada e mais sobre o projeto de nação que se tentou construir.

A gradação de tons de pele, o gesto da avó e a centralidade luminosa do bebê revelam ideologias que atravessaram a política, a ciência e a cultura — e que deixaram marcas profundas na estrutura social brasileira.

A pintura funciona como espelho: mostra aquilo que o Brasil foi, mas também aquilo que tentou apagar.

Ela evidencia como imagens podem naturalizar discursos de poder e, ao mesmo tempo, como podem ser reinterpretadas para iluminar injustiças que persistem.

Por isso, A Redenção de Cam continua essencial.

Não como celebração, mas como convocação.

Um chamado para compreender o passado com honestidade e para reconhecer o quanto ainda precisamos transformar.

Dúvidas Frequentes sobre A Redenção de Cam

O que exatamente a obra “A Redenção de Cam” retrata?

A pintura mostra três gerações de uma família — avó negra, mãe mestiça, pai branco e bebê branco — organizadas para ilustrar a ideologia do embranquecimento. A cena usa gradação de tons de pele para representar o discurso racial dominante no Brasil pós-abolição.

Por que a obra é considerada símbolo do racismo científico no Brasil?

Porque Brocos transformou em imagem a teoria do embranquecimento, defendida por médicos e intelectuais do fim do século XIX. A obra chegou a ser usada em congressos internacionais como suposta “prova científica”, revelando como a arte legitimava discursos racistas.

Qual a importância do título “A Redenção de Cam”?

O título remete à maldição bíblica de Cam, historicamente utilizada para justificar hierarquias raciais. Ao falar em “redenção”, Brocos reforça a ideia de que a brancura seria progresso para a linhagem negra, explicitando a ideologia racial da obra.

Como a pintura foi recebida na época?

Em 1895, a obra foi elogiada por elites e intelectuais, que viam o embranquecimento como modernidade. Jornais destacaram seu realismo e sua relação com as teorias científicas vigentes. Isso mostra como o racismo era institucionalizado e valorizado.

Como luz e composição reforçam a mensagem da pintura?

Brocos usa luz crescente da esquerda para a direita, iluminando especialmente o bebê e o pai branco. A organização cria hierarquia simbólica: o “passado” ligado à avó aparece mais escuro, enquanto o “futuro desejado” brilha com intensidade.

Como a obra é usada hoje em escolas e universidades?

A pintura é ferramenta pedagógica para discutir racismo estrutural, pós-abolição, imigração europeia e construção de identidades. Professores utilizam a obra para ensinar leitura crítica de imagens e desmontar discursos pseudocientíficos do século XIX.

Por que a obra continua relevante para entender o Brasil atual?

Porque revela como ideias de “melhoramento racial” estruturaram políticas e comportamentos que ainda influenciam padrões de beleza, desigualdade e representações sociais. Ela permite perceber que o racismo brasileiro é histórico, institucional e profundamente enraizado.

O que mostra a obra “A Redenção de Cam” em termos gerais?

Ela representa uma família cujas gerações clareiam progressivamente, simbolizando a crença de que a miscigenação com brancos levaria ao “progresso” da sociedade brasileira. É a tradução pictórica da ideologia do embranquecimento.

Quem pintou “A Redenção de Cam”?

A obra foi criada por Modesto Brocos, artista espanhol radicado no Brasil e professor da Escola Nacional de Belas Artes. Ele produziu o quadro em 1895, alinhado às teorias raciais da época.

Por que o título menciona Cam, personagem bíblico?

Porque a “maldição de Cam” foi usada historicamente para justificar escravidão e inferiorização racial. Brocos utiliza essa referência para reforçar o sentido de “redenção” pela brancura, legitimando a ideologia racial do fim do século XIX.

O que significa o gesto da avó negra na pintura?

As mãos erguidas sugerem agradecimento pela brancura do neto. O gesto sintetiza a ideologia do embranquecimento, representando a aceitação simbólica de que clarear a família seria motivo de alegria ou progresso.

A obra retrata uma família real?

Provavelmente não. A cena foi construída de forma simbólica, com personagens que representam ideias raciais e sociais. Brocos usa uma família fictícia para ilustrar a narrativa do embranquecimento como caminho para o “futuro nacional”.

Por que a composição usa três tons de pele diferentes?

A gradação da avó negra ao bebê branco expressa visualmente a hierarquia racial da época. Ela imita a teoria pseudocientífica de “melhoramento racial”, muito influente entre intelectuais do Brasil pós-abolição.

A obra pode ser usada para discutir racismo nas escolas?

Sim. A obra é amplamente utilizada para analisar racismo científico, pós-abolição, imigração europeia e construção de narrativas. Ela ajuda alunos a entender como imagens reforçam ou questionam ideologias sociais.

A Redenção de Cam era uma denúncia ou um apoio à ideologia da época?

Originalmente, a obra apoia a ideologia do embranquecimento. Brocos pintou alinhado ao pensamento racial dominante. A interpretação crítica surge apenas no século XX e XXI, quando historiadores analisam a obra como documento do racismo institucional.

Referências para Este Artigo

Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro) – Acervo permanente

Descrição: O MNBA é o acervo oficial de A Redenção de Cam, fornecendo dados técnicos, históricos e de conservação. É a fonte primária mais confiável para informações sobre a pintura.

Itaú Cultural – Enciclopédia de Artes Visuais

Descrição: Reúne biografia, análises críticas e contexto da obra. A base é amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas e educacionais sobre arte brasileira do século XIX.

Lacerda, João Batista. “Sur les métis au Brésil” – Congresso Universal das Raças (Londres, 1911)

Descrição: Documento histórico central para entender como a obra foi usada como “prova científica” do ideário de embranquecimento. Fundamental para compreender a apropriação política da pintura.

🎨 Explore Mais! Confira nossos Últimos Artigos 📚

Quer mergulhar mais fundo no universo fascinante da arte? Nossos artigos recentes estão repletos de histórias surpreendentes e descobertas emocionantes sobre artistas pioneiros e reviravoltas no mundo da arte. 👉 Saiba mais em nosso Blog da Brazil Artes.

De robôs artistas a ícones do passado, cada artigo é uma jornada única pela criatividade e inovação. Clique aqui e embarque em uma viagem de pura inspiração artística!

Conheça a Brazil Artes no Instagram 🇧🇷🎨

Aprofunde-se no universo artístico através do nosso perfil @brazilartes no Instagram. Faça parte de uma comunidade apaixonada por arte, onde você pode se manter atualizado com as maravilhas do mundo artístico de forma educacional e cultural.

Não perca a chance de se conectar conosco e explorar a exuberância da arte em todas as suas formas!

⚠️ Ei, um Aviso Importante para Você…

Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem encantadora através da ‘CuriosArt’. Esperamos que cada descoberta artística tenha acendido uma chama de curiosidade e admiração em você.

Mas lembre-se, esta é apenas a porta de entrada para um universo repleto de maravilhas inexploradas.

Sendo assim, então, continue conosco na ‘CuriosArt’ para mais aventuras fascinantes no mundo da arte.